津島神社境内をぐるっと見て歩き

山田 富久

2018/5/4

5月の藤まつりに合わせて、津島市立図書館の園田館長による『資料に残された津島の怪異・伝承』という講演が開かれました。

その講演に遥々岐阜から聴講に参加していただいた方々を誘って、津島神社を案内しました。

一度、訪れたことがあるということでしたので、境内のちょっと見逃しそうなところをと思いながら、

先ずは天王川公園から出発しました。

⑥

檜皮葺、切妻造

⑧

堀や信長塀が残っています。

⑨

門をくぐると、一間社流造*5)の社が三社並んでいます。中央が豊臣秀吉の母である大政所寄進の居森社本殿です。

左は末社の大日霎貴 *6)を祀る「大日霎社」。

右が須佐之男命の和御魂 *7)を祀る疹社 。

写真は、疫病除けで知られる津島神社の起源に関わる社です。

因みに、疱瘡の事を昔は「イモ」と言ったそうです。

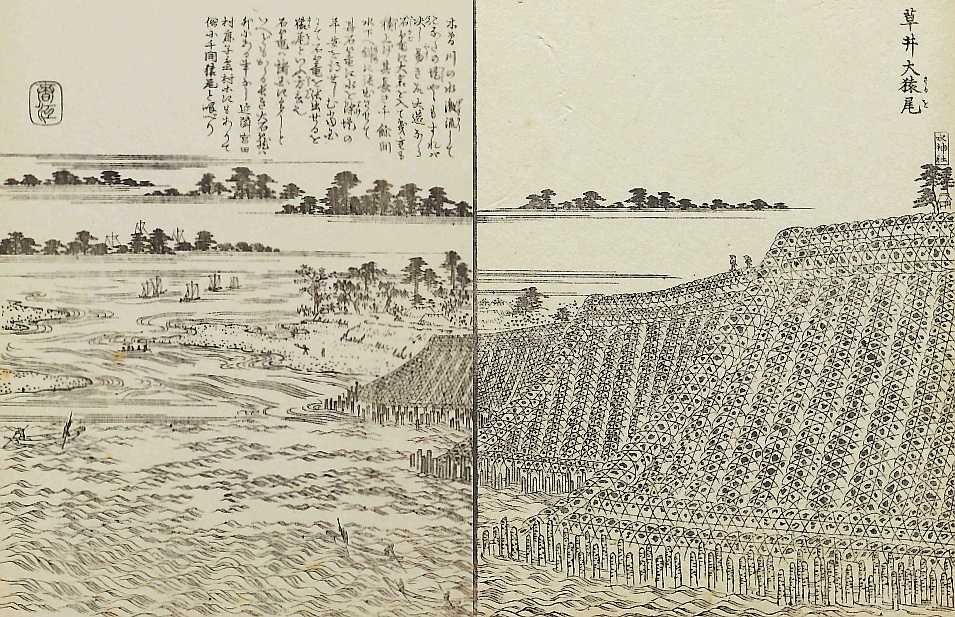

*1)猿尾(さるお)・猿尾堤

堤防から突き出すように造られた小山(堤)で、洪水時、川の流れの勢いを弱めて本来の堤防の決壊防ぐ目的の施設。

この手法は、全国各地に見られるが、「猿尾」という呼び名は、美濃・尾張の木曽川に限って使われている呼称なのです。

*2)あかだ・くつわ

「あかだ」は米(ともち米)の粉を湯で練って団子状にしたものを胡麻油で揚げたもので、砂糖や甘味料は一切用いないのが特徴。

この名前の由来は「不老不死の薬」を意味する仏教の「阿伽陀」、或いはサンスクリット語の「アギャッダ」ともいわれています。

平安時代,弘法大師が悪疫退散を祈願した際,お供えしたお米のお下がりで作ったのが始まりとされています。

「くつわ」は、米(ともち米)の粉を湯で練って蒸し、砂糖・黒ゴマを混ぜてつきあげた団子を手で延ばしながら輪を作って、 胡麻油で揚げたものです。 津島神社の神事「茅の輪くぐり」の茅の輪を形どったもので、馬の「くつわ」に似ていることからこの名がついたといわれています。 この銘菓を扱うお店は現在以下の3店舗。

・総本家「角政」・・・・・・・・・創業天明元年(1789)

・本家元祖「松儀屋」(松儀商店)・創業天保11年(1840)

・総本家「あかだ屋清七」・・・・・創業天保11年(1840)

《木村彩乃 sweetsblog》

のカテゴリー愛知の②③に掲載されています。それぞれ色や硬さに特徴があるようです。

*3)楼門

2階建てで、最上階のみ屋根のあるものを楼門といいます。1階部分にも屋根があれば二重門です。

津島神社の楼門は、秀吉が寄進したもので、その息子の秀頼は南門を寄進したのだと言われています。

因みに、本殿は清洲城主の松平忠吉が寄進したと伝えられています。

*4)摂社・末社

神社内で本社に付属する小社のことで、本社に付属する関係深い社を摂社,それにつぐ小社を末社といいます。

特にその本社境内にあるものを境内摂社,境内末社とよび,境外のものを境外摂社,境外末社とよんでいます。

*5)一間社流造(ながれづくり)

神社の切妻造の建築様式の1つで、元々は神明造から発展したものですが、側面から見た屋根形状は対称形ではなく、

正面側の屋根を長く曲線状に伸ばされている点が神明造と大きく異なります。

正面の柱が2本で柱間が1間の場合を「一間社流造」といい、4本、3間を「三間社流造」といいます。

*6)大日霎貴(おおひるめのむち)

イザナギから生まれた日の神。別名の「天照大御神」の方がよく知られています。。

*7)和御魂(にきみたま)

平和・静穏などの作用をする霊魂・神霊。これに対して荒々しく活動的な作用をすると考えられた神霊が荒魂(あらみたま)。

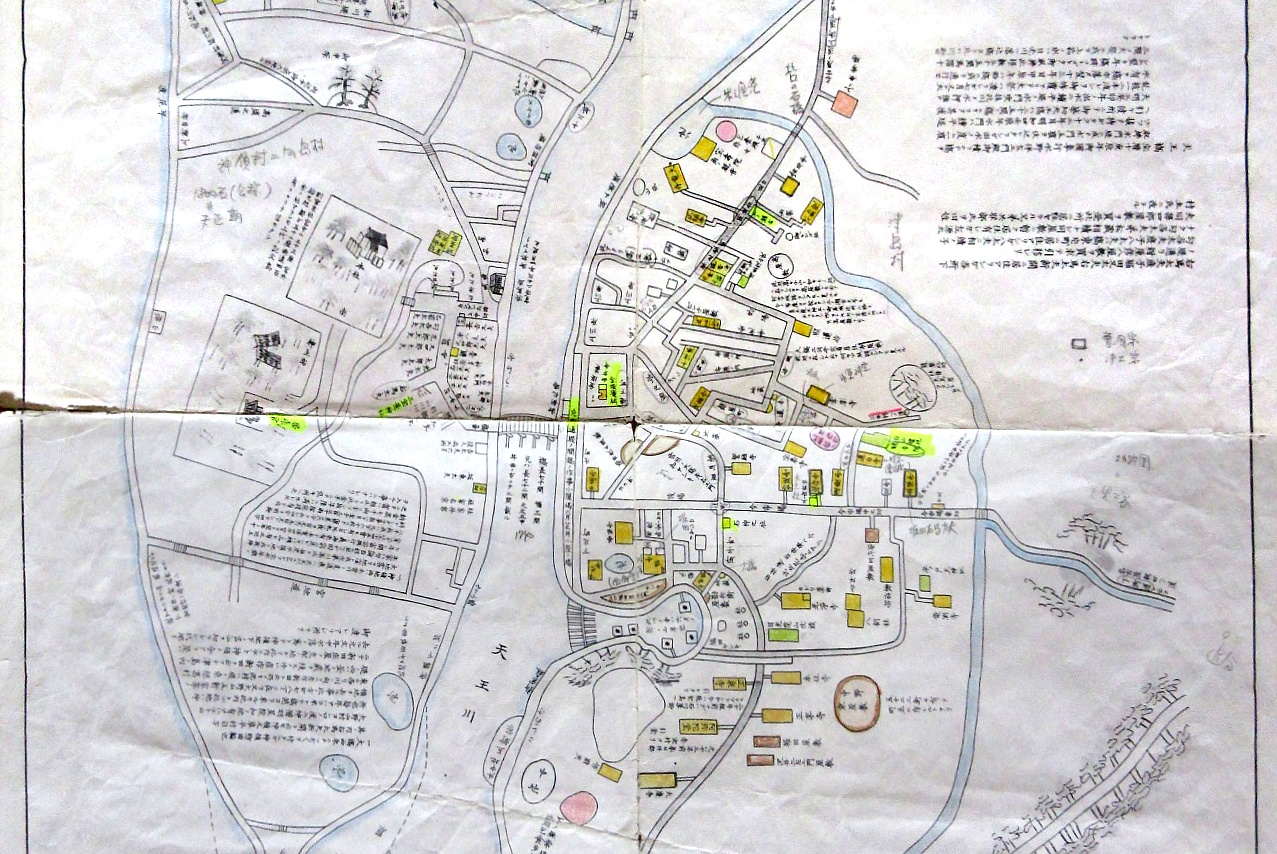

① 天王川公園

今は池ですが、200年前までは木曽川の支流である天王川が流れていました。 土砂の堆積により廃川となりました。かつては川湊として繁栄した名残りを留めています。 写真の右奥の灯台のようなものがある松林は、猿尾*1)です。

公園内の説明パネルの図(上図を元に制作されたもの)

② 東鳥居の大イチョウ

推定樹齢が600年、高さは25mあります。すぐ近く(東へ70mほど)の御旅所跡に、もう一本あります。 こちらの推定樹齢は400年で高さは30m。どちらも幹周りは5m以上あります。 また、ここには名物のあかだ・くつわ*2)の店もあります。③ 宝寿院

津島神社の北東に隣接した厄除け薬師のお寺です。 元々は、この地を訪れた空海が蔓延する疫病に苦しむ人々のために、堂を設けて薬師如来像を奉って祈祷したものが始まりだそうです。 津島神社境内にあった神宮寺の薬師如来は、明治維新後は宝寿院に安置されています。

宝寿院への案内板、左奥に見えるのが楼門*3)

④ 津島神社本殿裏にあるコンクリート製防空壕

空襲にあった際、ご神体などを避難させる目的で造られたそうで、戦時中、幸いなことに一度も使われなかったとのことです。⑤ 弥五郎殿社[境内摂社*4)]

南北朝時代堀田彌五郎正泰は吉野朝廷(南朝)に仕え、姓祖を祀る此の社を再建したのだといいます。 「弥五郎」は鉄・金属との関係が深いという説もあります。⑥ 蕃塀

檜皮葺、切妻造

⑦ 招魂社[境内末社*4)]

南門脇の招魂社の鳥居は、名古屋城三の丸にあった旧歩兵第6連隊ゆかりの鳥居を1954年に移設したものです。⑧ 氷室 神主邸跡

堀や信長塀が残っています。

⑨ 居森社 [境内摂社]

門をくぐると、一間社流造*5)の社が三社並んでいます。中央が豊臣秀吉の母である大政所寄進の居森社本殿です。

左は末社の➉ 南鳥居脇の「感恩報国」の碑

19世紀末~20世紀初頭、旧佐織中心に海部地方から米国カリフォルニア州サクラメント周辺への農業移民ブームがありました。 この碑は、1927年に「渡米者」が建てたものです。「くつわ」は、米(ともち米)の粉を湯で練って蒸し、砂糖・黒ゴマを混ぜてつきあげた団子を手で延ばしながら輪を作って、 胡麻油で揚げたものです。 津島神社の神事「茅の輪くぐり」の茅の輪を形どったもので、馬の「くつわ」に似ていることからこの名がついたといわれています。 この銘菓を扱うお店は現在以下の3店舗。

・総本家「角政」・・・・・・・・・創業天明元年(1789)

・本家元祖「松儀屋」(松儀商店)・創業天保11年(1840)

・総本家「あかだ屋清七」・・・・・創業天保11年(1840)

創業についてはそれぞれのHPより

この3店舗の銘菓を食べ比べた記事が《木村彩乃 sweetsblog》

のカテゴリー愛知の②③に掲載されています。それぞれ色や硬さに特徴があるようです。