第4回定例講演(2017/10/21)

天王地名に思う

(本研究会理事)

安田 修司

1. 天王という地名とは何か

山県市高富に岐北厚生病院が有ります。 そして、その直ぐ北の交差点の信号機には、その土地の地名を記したプレートが付いていて、“天王”と書かれていました。 天皇ではありません、天王です。この交差点を通過する度に、天王って何なんだろう?と自問自答していました。 偶然、この辺りを散策する機会がありまして、公共的な施設等を見て歩いているときでした。 たまたま見かけた神社の境内に入って、そこの由緒書を読んでみたのです。 それは驚くべき発見でした。昔は、祭神は牛頭天王でこの辺りは天王村ということだったのです。繰り返しますが、天王とは、牛頭天王のことであり、もとインドの祇園精舎の守護神で薬師如来の

さて、天王という地名を扱うについては、いわゆる土地の名称のみならず、 公園の名前・橋の名前等も広い意味では、地名ということで話を進めていきたいと思います。

2. 天王にちなむ神社(各務原市)

1)赤坂神社

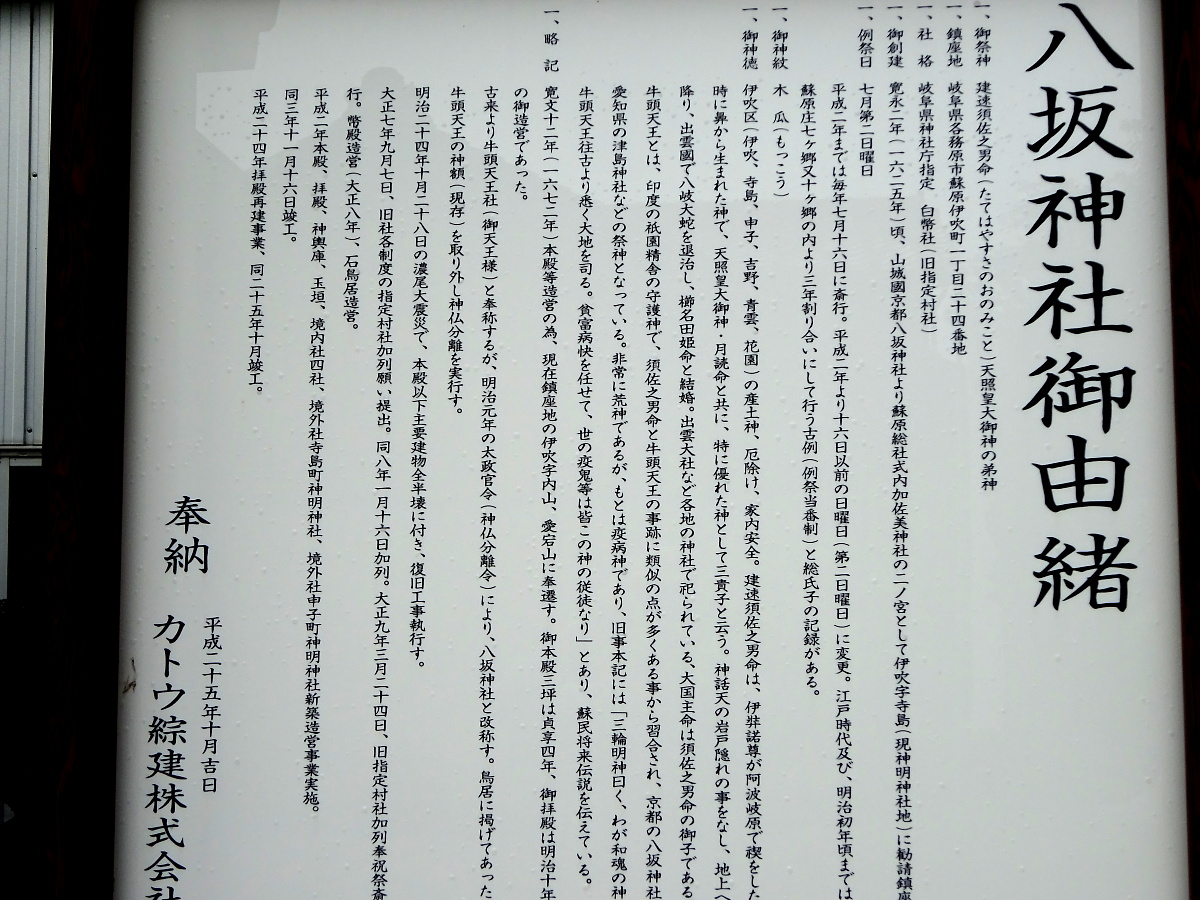

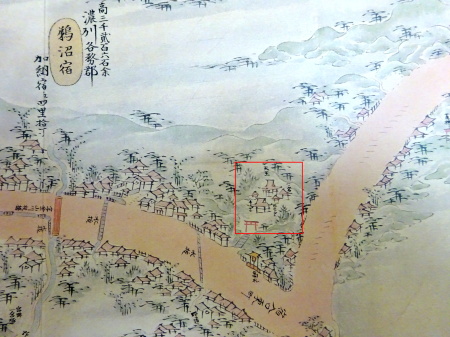

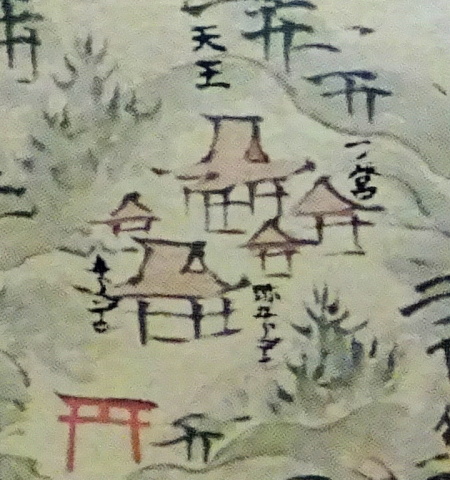

各務原市鵜沼東町に赤坂神社という、かつての村社があります。明治に改称されています。 どうして分かるかといいますと、江戸時代後半の寛政年間から文化年間に、幕府の命で作成された 「中山道分間延絵図」というものにはっきりと天王と書いてあるからです。

鵜沼宿/中山道分間延絵図(東京国立博物館所蔵)

天王の表記(上の絵図の赤枠の拡大)

この神社の本社は津島神社です。先述した「中山道分間延絵図」の鵜沼東町天王記載箇所の隣に 弥五郎殿と八五郎殿(居森社)の記載があり、2社は、津島市の津島神社に摂社として有ります。 祭神は、云うまでもなく素戔嗚尊です。

なお、赤坂という名前は当神社の所在地の字名「赤坂」に由来するものです。

神社は、以前は北方代官所の敷地内にあったが、新しい堤防が造られたためこの場所に移転されている。

2)八坂神社

各務原市鵜沼古市場には、かつての村社の八坂神社があります。 当社は京都八坂神社を本社としています。そして前述の赤坂神社と同様に江戸時代では天王社と呼ばれていました。 寛政5年(1793)の「鵜沼村絵図」によれば、大安寺川が木曽川に注ぎ込む辺り、正法寺東に天王と書いてあります。 したがって、江戸時代にこの八坂神社は天王と云われていたということになります。 京都の八坂神社は江戸時代までは祇園社もしくは祇園感神院と呼ばれていました。 鵜沼古市場の八坂神社の直ぐ東の大安寺川に架かる橋の名前を天王橋といいます。 天王という名前に親しみがあったからこそ、こういうように橋の名前で残ったのでしょう。祭神は素戔嗚尊です。一方、各務原市蘇原伊吹町にも、八坂神社があります。 背後の山の北側には、境川が西流しており、その橋の名前を「天王橋」と云います。 境内の由緒書には、「かつて鳥居の正面に架けてあった神額『牛頭天王』を保存・保管している」との文言が有りました。 本社は、京都八坂神社です。

3)津島神社

各務原市鵜沼羽場町に、かつての村社、津島神社があります。 元は、愛宕山頂上にあったと伝えられていて、先述した中山道分間延絵図や鵜沼村絵図にも天王と記載があります。 境内には羽場の歌舞伎小屋、「皆楽座」があり、藩塀(はんぺい|透かし垣、不浄除けともいう)の標柱もあります。 祭神は素戔嗚尊です。 また、各務原市蘇原東島町にも、県道205号線(長森各務原線)の北側沿いに津島神社があります。 南正面の「津島神社」という社標には平成4年10月付けの刻印がされていますが、 北入口の旧社標には「天王神社 大正4年10月付け」という刻印がされていて大変興味深いことです。 当社については、大正の初め頃までは天王と云っていたのでしょうか。 2014年版昭文社発行の「各務原市都市地図」には、天王神社と記載されています。 この地図を作成する時に、「天王神社」の社標の見える北側を通ったからなのでしょうか。『各務原市の地名』という本の付録の小字地名図には、当該神社に関するであろう天王西の字名があります。 祭神は素戔嗚命です。

3. 天王にちなむ神社(岐阜市)

1)溝旗神社

岐阜市溝旗町に村社、溝旗神社があります。 平安時代以降、この地には牛頭天王社(通称天王坊)とか天王山聖壽院とかの寺社があったといいます。 神社名については、明治になり、この地の字名でした「溝畑」の畑を旗に変えたというものでした。 当社の北東隣接地には天王町という町名があります。そして現在、東隣接地には天王坊稲荷神社があります。

溝旗神社周辺3DMap(地図データ©2018Google)

2)鶉田神社

岐阜市東鶉に郷社鶉田神社があります。 そして、東方200mに天王公園という児童公園が有ります。 『鶉郷土史』には、明治以前は天王社と呼ばれていたと明確に記されています。当神社の場合は参拝者が多かったので、西へ200m程のところに津島神社が造営されました。 そこで、鶉田神社は『おお天王さん』、津島神社は『こ天王さん』と呼ばれ、親しまれていたのだということです。 祭神は素戔嗚尊です。

4. おわりに

関西では八坂神社。中部地方では津島神社が、かつての天王信仰のメッカです。 八坂神社は、今でも物の本によれば、ご近所の方は『お天王さん』と呼んでいるそうです。 津島神社は、天王まつりというように脈々と生きています。 念のために申し添えますが、「津島神社は古くは津島牛頭天王社と云われ、 今日でも一般に『津島の天王さま』と尊称されております」と、津島神社のしおりには記されています。八坂神社と津島神社が、関西地方と東海地方で棲み分けしているのは、いかにも心地よく、日本的で懐かしい。 関東には氷川神社(祭神は素戔嗚尊)という神社が有ります。しかし、天王とは云いませんでした。

兵庫県姫路市には広峰神社があります。かつては天王信仰に関連する神社でした。 一説には祇園社との確執に敗れて天王の座を明け渡したといいます。

神さまと仏さまが、一部一体として信仰されてきた日本の主な宗教、即ち神仏習合はいつから始まったのでしょう。 国家宗教としての日本の仏教が行き続ける発端は、この神仏習合からだったのではないでしょうか。

「続日本記」に拠れば、文武天皇2年(698)12月の条に「多気大神宮を度会郡に遷す」とあります。 大神宮とは神宮寺のことなので、正に神仏習合の有様を示すものといえましょう。 神前でお経を唱えるようになるときのことといえます。

「日本の仏教は、政治的な思想に基づいて仏教国家をめざす政策に始まり、

そして明治新政府によるてんのうを現人神とする政策により神仏分離が強行された。

始まりも終わりも極めて政治的な匂いが強いものであった。」