第4回定例講演(2017/10/21)

尾張に於ける倭比売命 の巡幸伝説

(一宮郷土研究会会員)

小川 克子

本文内の写真や地図等及び注釈は当編集部で加筆したものです。

1. 倭比売命(倭姫命)

倭姫命は第11代垂仁天皇の第4皇女で、日本武尊の叔母上にあたるとされる。約2千年前、倭姫命は天照大御神の

第10代崇神天皇の頃、国内に於いて次々と疫病や災害が起こり、 天皇は天照大御神様の御霊と同居されているためとお考えになり、 皇女

倭姫命が伊勢神宮を創建するまでに天照大御神の御神体である八咫鏡を順次祀っていった場所を「元伊勢」と呼ぶが、 その元伊勢とされる地としては、一宮から清洲にかけて複数の「尾張中島宮」が存在する。

尾張中島宮(地図は国土地理院「淡色地図」より)

2. 元伊勢「尾張中島宮」

1)中島神社(神明社)

《一宮市北方町中島宮浦》

北方町の大通り沿いに中島神社の石碑が見える。その少し先に村社「神明社」がある。 参道の入り口に、見上げるような石塔がそびえている(写真-1)。石塔には、「聖蹟 日本武尊 倭姫命 古代 中島宮跡」

の字が読める。 また背面には、倭姫命巡幸や日本武尊の尾張平定の説話が記されていて、 「中島宮」、「酒見神社」、「神明津浜神明社」等の名が見受けられた。 この内容の真偽はともかくとして、旧北方町に堂々と中島宮と表示されている碑文に暫し見入ってしまった。

神社は、以前は北方代官所の敷地内にあったが、新しい堤防が造られたためこの場所に移転されている。

2)鉾塚神社

《一宮市木曽川町門間福塚前》

倭姫命がこちらにお越しになってご持参の「矛」を、ここに突き立てられたとか。 その「鉾」を納められた伝説の神社だ。社は東面を向き鳥居は北向きで境内はそう広くない(写真-2)。 地名の福塚は、「ほこ」が「ふく」になったようだ。

写真-2 鉾塚神社

3)坂手神社

《一宮市佐千原宮東》

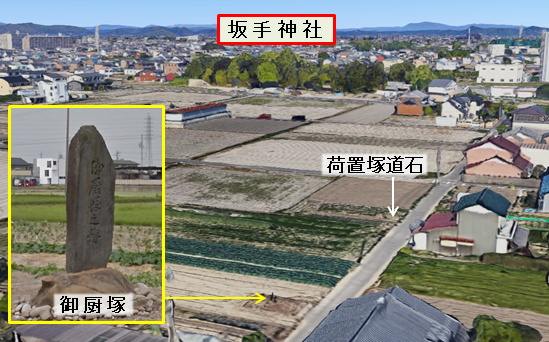

地名の「佐千原」は古くは坂手から佐手原、佐千原になったらしい。 木曽川の本流がまだ安定しない頃、日光川の源を成した右岸佐千原の坂手神社には、水神が祀られ、 明治時代までは毎年伊勢神宮より幣帛*3)を賜っていた。 一説には、伊勢神宮の御厨*4)だったとかで、社から南西に300mほど行った所に御厨塚がある(図-1)。 その並びには、倭姫命が荷物を置いたという荷置塚道石もある。

図-1 坂手神社を西から見た3D Map/画像©2018Google

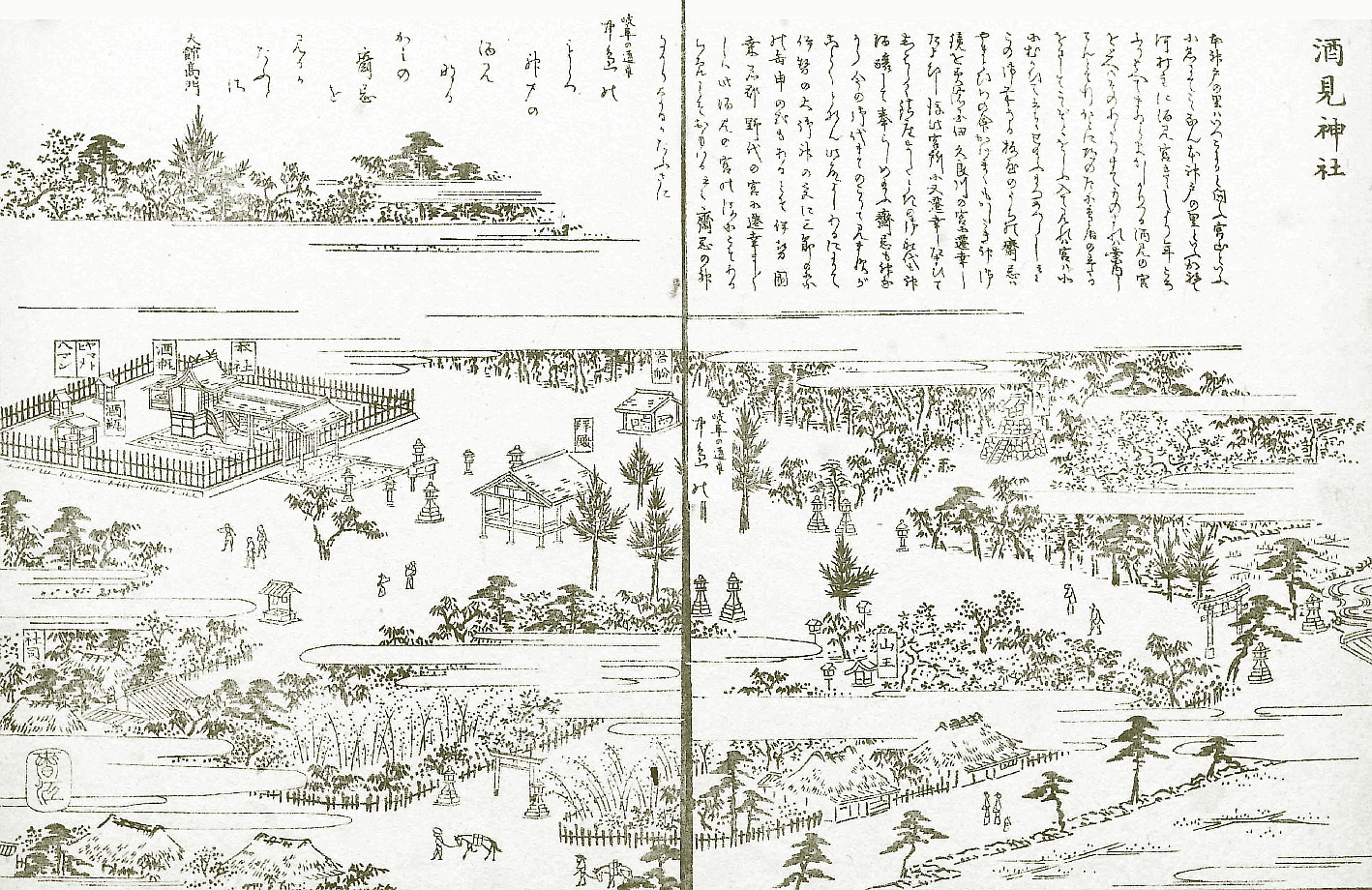

4)酒見神社

《一宮市今伊勢町本神戸 宮山》

岐阜街道沿いにある大きな案内板はよく目につく。

この今伊勢町周辺には、伊勢塚、神戸、新神戸、内宮旧跡、外宮旧跡などの地名が多々残っている。

「神戸荘」と云うような「神宮私領」は尾張には20か所もあったそうだ*4)。社記には、延喜式内社外宮領酒見御厨が置かれたのは嘉承年中以前と記入されている。 倭姫命が当地に来られた時、酒弥豆男命、酒弥豆女命の二柱の神が酒を造って、天照大御神にお供えし、 全国から持ち込まれた酒の検査をされたことから酒見神社と云われるようになった」という。

また古代における当地は、大きな島で、その中心地が酒見神社だった。 社の中に倭姫命の姿石なるものがあり、「栄水の井」は黒酒白酒を造る水と説明されている。 境内にある倭姫命社は珍しい吹き抜け様で、伊勢神宮に向かって遥拝所があり、 社の鳥居も鬼門東北の位置、また伊勢神宮に向かって一直線とのこと。

◆目久井 古墳

《一宮市今伊勢町本神戸目久井》

昭和30年試掘された前方後円墳で、一宮市では最大古墳。形状が車の輪の様に見えることから 「車塚」と呼ばれる古墳は各地にあるので「今伊勢車塚古墳」とも呼ばれている。 倭姫命がこの位置から伊勢の方に見当をつけられたという伝説の古墳であるが、周りは現在住宅地になっている。 山頂からは、酒見神社の本殿と鳥居を一直線上に見ることができるらしい。目久井の地名由来は

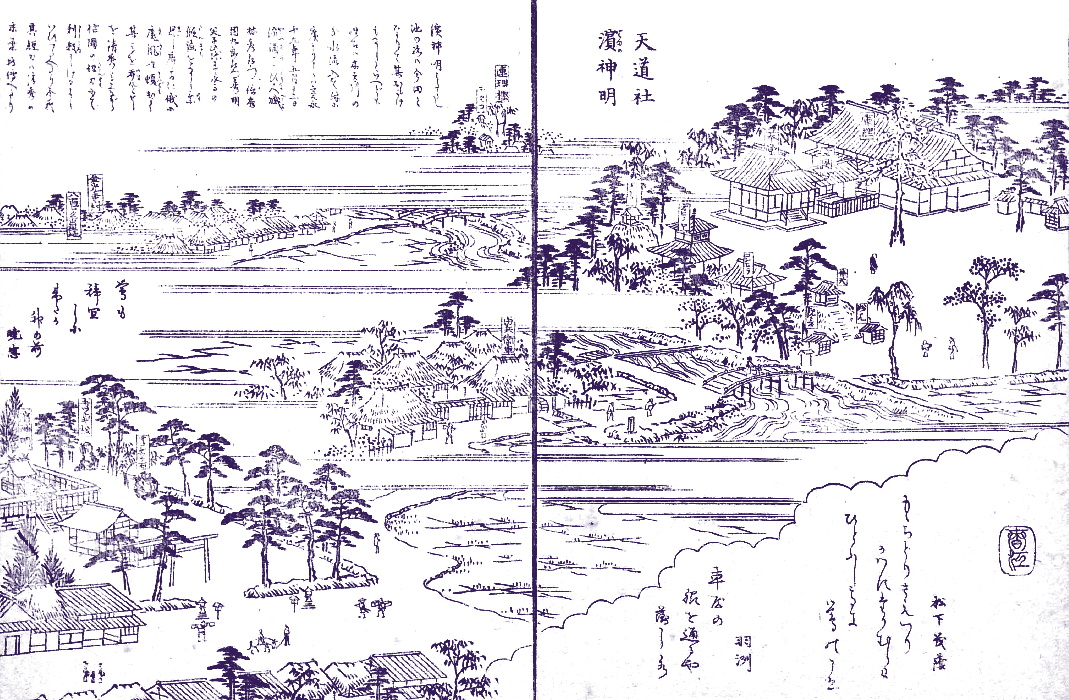

5)濱神明社(真清田神社の境外末社)

《一宮市桜》

境内では、毎年大晦日に「大篝焚行事」が行われる。 これは、倭姫命御一行が船で此の場所にこられ、松の木に船をつなぎ、 あまりの寒さで腰を降ろされて焚火をされたことに由来する。 その時の「御舟繋ぎ松」(現在は石碑のみ)や「御腰掛岩」が通りからも見える。この神社は『尾張名所図会』(図-3)にも描かれている。図の手前の道は鎌倉街道である。

6)斎 神社

《一宮市音羽》

こちらも中島宮の説がある。神社は真清田神社の境外社だ。倭姫命に関わりある神社の内では最小の敷地。 神社の案内板由来には「斎宮とも幸神と号す。 倭姫命尾張國に遷幸し給う時しばらくこの地に在り、後世村人が神徳崇めて、社を創立したと伝え」云々とある。7)貴船神明社

《一宮市奥町貴船》

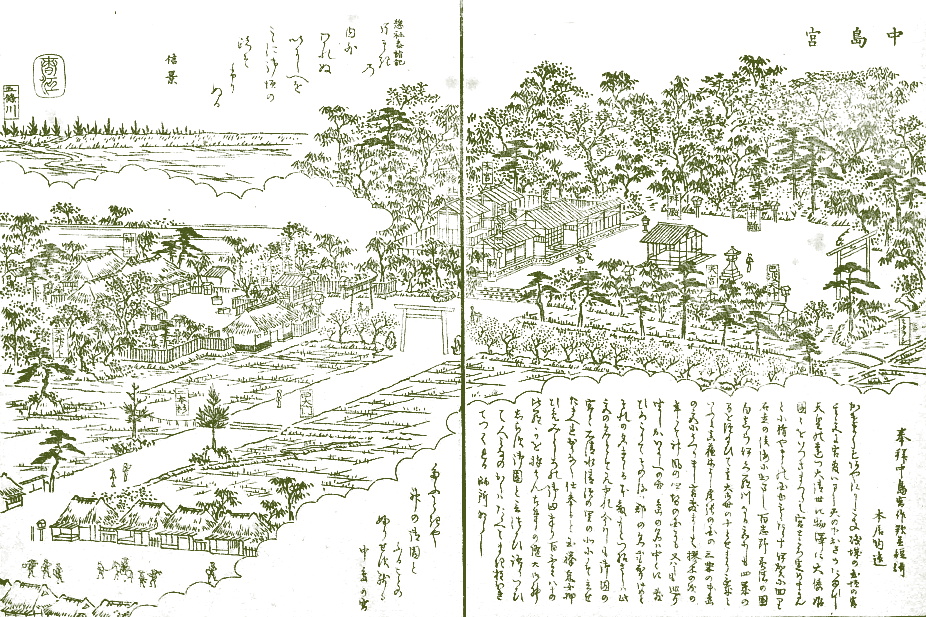

一宮市貴船地区に「御船山に船を給いお休み為された」という御船山伝承が伝えられている。 それが奥町にある貴船神社に合祀されたといわれる。そのため神明社とも呼ばれている。 奥町は伝承地より西方の木曾川左岸に位置する。8)中島宮

《一宮市萩原町中島丸宮》

神社の由来は、古くから倭姫命の中島宮といい伝えがある。 中島郡の発祥中心地で一宮市萩原中島村にあるので自然だったようだ。 豪族「中島家」跡碑も畑の中に存在する。萩原一帯一面に自生の萩がおい繁っていたので「萩原」の地名がついた。昭和35年、八釼社から中島宮と変更され、別名「丸宮神社」とも呼ばれる。 神社の東南700m先の古小字名「島崎」から姫は伊勢に船を出されたので、 村人は竹竿に長さ1mもある白張提灯を付けて倭姫命を送った伝説は、今でも引き継がれている、 旧中島の四郷の村人は夏から秋に12、3個の提灯を2本の竹竿につけ、宮に献灯。 このことは中島宮を語り伝える貴重な民俗資料として萩原町史に記載されている。 また宮の西南、光堂川(日光川)沿いに「社宮司」の地名、そばには「伊勢田」の地名が残る(図-4)。

専門家は、後世に尾張の国衙・国分寺・国分尼寺が隣接地稲沢におかれ、 この頃、当地方が一大文化センターとされたのは注目すべきだと述べている。 また萩原の町並みは、江戸時代の官道「美濃路」が通る宿場町であるが、その隣の起宿より人口は少なかった。

9)神明太一社

《岩倉市中本町西出口》

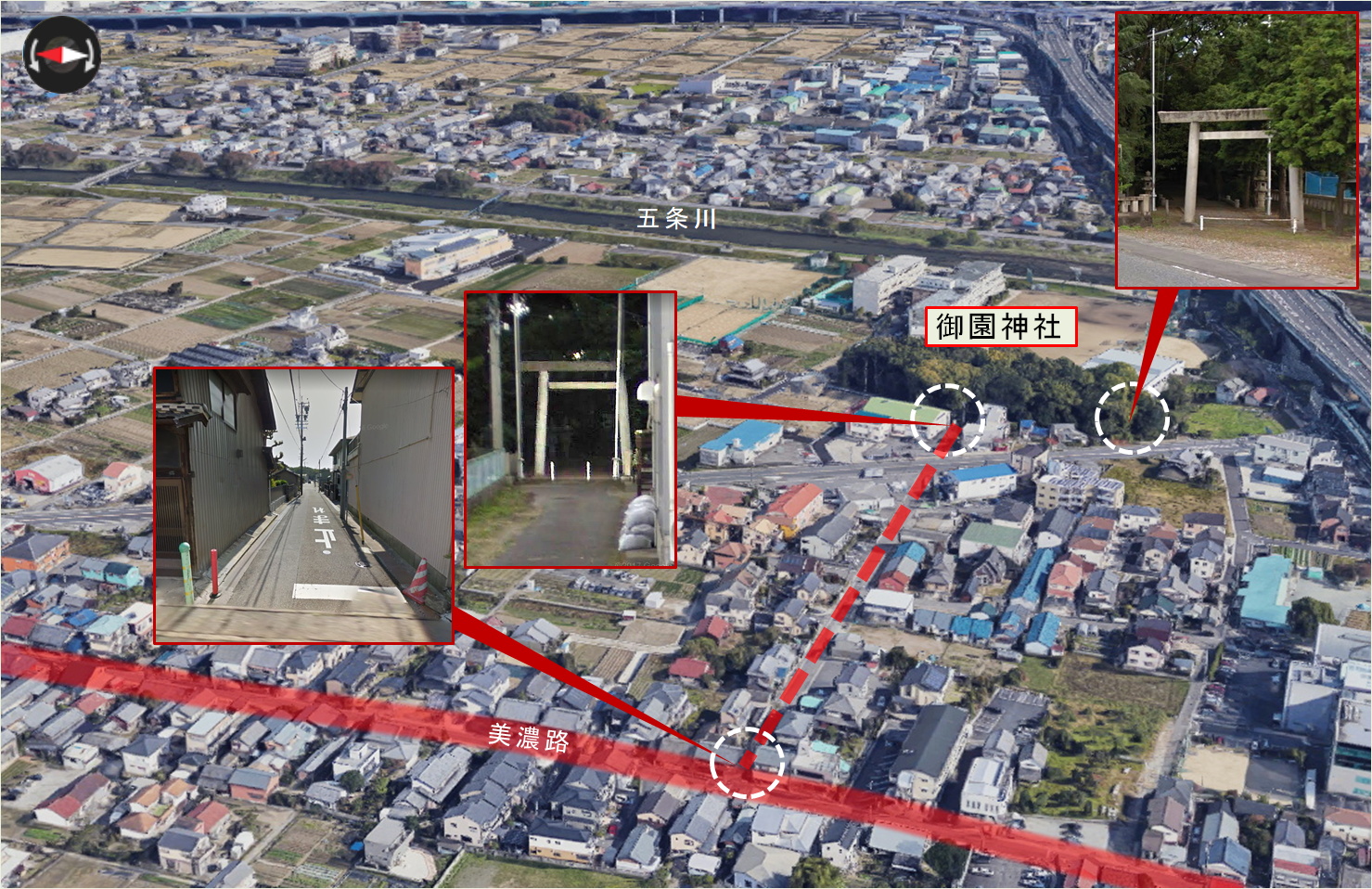

社家の吉田家には同社関係文書が多数所蔵され、ここにも倭姫命関連記事が載っている。 鳥羽天皇奉献の神領の地、永久(平安)以前より伊勢の神宮を謹請された神社だということで一帯には、 やはり「伊勢町」の別名がある。 織田信長が岩倉城を攻め滅ぼした後、後述の清州町に鎮座する中島宮を岩倉に移した口伝が残っている。 慶長には尾張藩主松平忠吉の崇敬や寄付の記録がある。10)御園神社

《清須市一場》

鳥居の横に「中島宮発祥の地」の大きな石碑が立っている。 はて何故ここが中島宮なのか?地名の「一場」は『尾張國地名考』によると元は「北市場村」である。 往古はやはり市が開かれ、村は大いに栄え、発展した土地だったのだろう。 また『尾張名所図会』には、この社が「中島宮」として載っている。 現在の神社の前は県道136号線で車の往来が激しくとてもゆっくり道を横断できない。 境内の樹木がこれでもかとそびえ立ち、昼でも薄暗い広い杜だ。「惣社参詣記」には「…美濃国伊久良の宮より此処に還し奉り、三か月滞在された云々…」と、 此処でも『倭姫命世紀』からの引用がされていた。

3. 尾張中島宮の比定

姫命巡幸について「記紀」では余り多くは触れられてはいない。 これを体系的に記しているのは『倭姫命世紀』しかなく、各地に存在する「尾張中島宮」の伝承が、 その影響を色濃く残していても止むを得ないだろう。『倭姫命世紀』は、鎌倉時代の伊勢神宮外宮の神官であった度会行忠らによって書かれたとされる 『神道五部書』の一つである。 その執筆の目的が、度会氏自身の先祖が命の伊勢巡幸随行者であったので、先祖の偉業を披露したいがためだとか、 内宮に対抗して、その存在を高めるためだとも評され、巡幸ルートも「壬申の乱」コースの摸倣ではないかとも云われている。

私自身も、江戸時代各地を回っていた伊勢神宮の御師が、伊勢参りに村々の人々を募りながら、 「倭姫命世紀」を掲げ、尾張中の此処彼処に立ち寄られたと言ってお伊勢参りを勧奨したのではないかと思えるのだ。 しかし、そうした神社の中には、その伝承を今に伝え、守り続けており、その地に文化として根付いているのも事実である。

さて、その「尾張中島宮」であるが、津田正生氏は、著書『尾張國地名考』で、 稲葉通邦曰く「御園神明は真の中島宮ではない、神戸の酒見神社も違って、 萩原村民は『丸宮神社』が『中島宮』と言っている」と紹介している。 なるほど「萩原の中島宮」(図-4)と『尾張名所図会』の中島宮(図-6)を見ると、 なんとなく雰囲気が似ているような気がする*5)。

「是神風伊勢國 則常世之浪重浪歸國也 傍國可怜國也 欲居是國」

(日本書紀)

訳:「伊勢は、海の向こうの常世の国から、波が何重も寄せ来る国であり、辺境ではあるが、 美(うま)し国なので、この国に鎮座しよう」理想的な地域づくり「美し国・三重」が知られる。

-

【参考文献】

- 萩原町史編纂委員会:『一宮市萩原町史』1969

- 今伊勢町史編さん委員会:『一宮市今伊勢町史』1971

- 津田正生:『尾張國地名考』1970