�@��3����u���i2017/8/19�j

�������@�J��Ɠs�s���̗��j

�i���E������������A����j

�J�� �N

1. �͂��߂�

�@�e�����s�L���������i�ȉ��A�������j�́A���ݐl����6,000�l�A���ѐ���2,300�̒��ł��B �w�ǐl�̏Z��ł��Ȃ�����ɁA100�N�O�ɗ��R�̍q�����i�����ďh�c�n�����݂��܂����B �I��ƂƂ��ɁA�����͉��U���A���̌R�p�n�Ղ̊J��̂��߂ɐl�X�����A���Ă���72�N�ƂȂ�܂��B ����ȊJ��̎���ƁA���̌�̓s�s���̗��j�𒆐S�ɊT�v���Љ�܂��B2. �I��܂�

1�j�������疾����

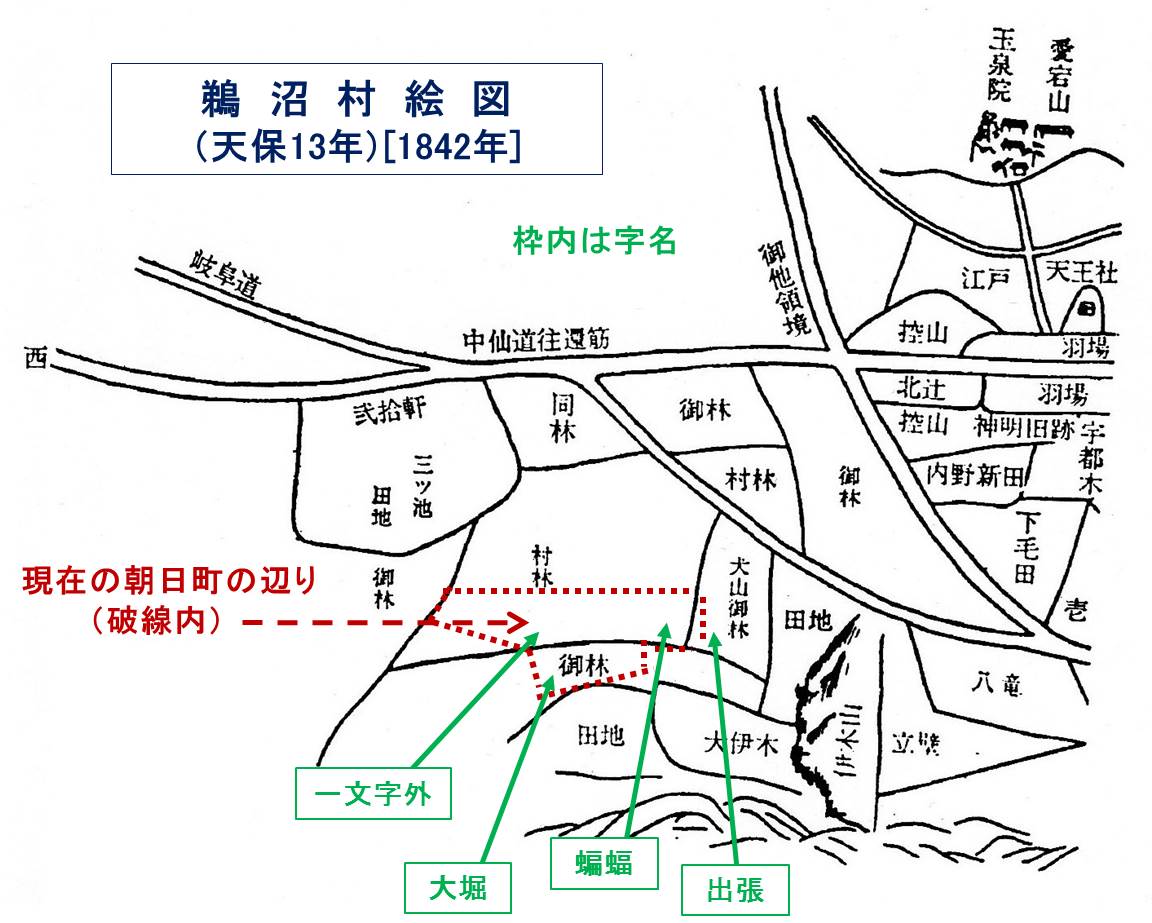

�@�]�ˎ���̖��A���n�͔����ˉL�����ɑ����A�p�˒u���ɂ����ƂȂ�܂����B �����Ƃ��ẮA�啁A�o���ȂǂŁA�l�͖w�ǏZ��ł����A��ɂ͑�ɖ̏W��������܂���(�}-1)�B �����ɓ���A���R�����R���̓�̍L��ȓy�n���A��C�̎˓I��ɂ��܂������A ��C�̐��\���オ���щ߂���Ƃ̂��ƂŁA������ɂȂ��Ă��܂����B2�j���R�q�������̐i��

�@�吳4�N(1915)�ɏ���ɗ��R�̏�ݍq�������Ґ�����A�e�������ɂ���s�ꂪ���݂���邱�ƂɂȂ�A �吳5�N���痤�R�̓y�n�������n�܂�܂����B �i�[�ɁA���ɁA�����H�̌��݂��J�n����A���N�ɂ́A�����т�����e��������s��֖�������s���܂����B �吳7�N10���ɗ��R�q���������A��������3���ځA5���ڂi�����A���n�ɏ��߂Đl�X���Z�ނ悤�ɂȂ�܂����B3�j���n�̕����̕ϑJ

�@�I��܂ŁA�����͖ڂ܂��邵���ϑJ���܂����B ��s����������Ԓ����A�܂��A�e�����S���~�ݎ��̉w����������O�ł����B�@�I��ԍۂɂ͊��R�q���w�Z�i�ȉ��A�Z�j�����l�q��c�ɉ��҂���܂������A ��v�Ȏ{�݂́A�ɖ؎R�̎R���A�L���̐����E������e���̎R���ɑa�J���܂����B

4�j�I��

�@���a20�N8��15���̏I��ْ̏����A���n�ɒ��݂̑�ꋳ����i��563�����j�ł� 9��5���Ɋi�[�ɂ̑O�ŕ��������s���܂����B�@�I�풼��ɂ́A�R�̎{�݂̔p�Ђ��c��܂����B�i�}-2�j

3. �J��̎���

1�j���R�p�n�̊J��/�����J��̍���

�@�I�풼��A�R�p�n�̉�����āA�Z�����҂���Ƃ���129���ɂ��_�k�����Ґ�����A�J�����J�n���܂����B ���a21�N�����ɂ́A�_�n�J���c�c�e�������Ə����J�݂���A�_�k���͂��̎w���ɂ��ً}�_�n�J�����s���܂����B�@���a21�N2��15���ɂ́A�����ҁA���g�ҁA��ЎҁA��ʂ̌����ǂ����A��F���ꂽ�l���� ���m���W��O�̈�א_�ЂŌ��c���E���A�������s���܂����B

�@�J���n�́A��ɓ���s��̊����H�̐Ւn�i�ʐ^-1�j�ŁA���������[���[�Ōł߂������������̂ŁA ���w�ɂ��d�Ȃ������̍���������A���̓y���́u���ڂ��v�Ƃ���ꋭ���_���ł����B �J�������̔_��Ƃ͈���ɓ���O������ƂŁA�قƂ�ǃX�R�b�v�ɂ��l�͂ł����B �V�n�Ԃ��̕��@�ōk���܂������A�V�����y�n�ł͐e�w�̐�قǂ̊Ï������ł��܂���ł����B

2�j�e�����J��c

�@�J��̉^�c���~���ɐi�߂邽�߁A�_�k�������܂ވ���ƎO�c�r��̓��A�҂́A ���a21�N4��1���Ɋe�����J��c���������܂����B �e�����J��n�́A�Z���܂ޓ���s��̋��ƁA�O�c�r�̗��R�q�Z�\�җ{�����̐Ւn�ŁA��n�ł����B �܂��A����s��̖k�����́A�ʓr�n�������i��������j�n�Ƃ��Ĉ����A �J��c�̊J���n�Ƌ��Z�n�͂���ȊO�̕����ł����B�i�}-3�j

�}-3�@�e�����J��n�i�u�e�����s���̐펞�L�^�v�����M�j

�@���A�҂̑O���A�O�E�A�{�Ћ敪������ƁA�����҂̊����������A�_�ƌo���̂Ȃ��l�������������A�������Ƃ�������܂��B �܂��A���̒n�̋ߗׂ̐l�͋ɂ߂ď����ł����B(�}-4�j

�}-4�@���A�҂̑O���A�{�Вn�敪

3�j������̒a��

�@�J��c�̊Z�Ւn�̐l�����́A�s���I�ɂ͗אڂ����ɖ؋��e������̂����b�ɂȂ��Ă������߁A �s�ւȓ_�������Ƃ̂��ƂŁA���a23�N4��1���ɐV���ɓƗ������������܂����B�@�於�́A�u�������V�ɏ��邪���Ƃ��J�������āA�Љ�ɍv������Ƌ��Ɋe�ƒ낪�������邱�Ɓv���l�����āA ������Ɩ�������܂����B

�@����A�n���������ꍇ�ɂ́u���v�̎��ŁA�����A�����Ƃ��������i�����߂��j�Ƃ��Ēn�Ԃɕt���Ďg���܂����B

4�j�J��_���̊J��

�@���a22�N�ɔ_�n�J���c�c�����U�ɂȂ�����A���a23 �N8���Ɋe�����J��_�Ƌ����g���i�ȉ��A�J��_���j��ݗ����A �c���͊J��_���̑g�����Ɉڍs���܂����B�i�ʐ^-2�j�@�J���͓����͎O���N�v��ł������A�܃��N������A���a26�N3���Ɍ������������܂����B ���a28�N���ɂ́A�J�Ƃ͋O���ɏ��n�߁A�J��n�͖L���Ȕ_���n�тւƕϖe���܂����B �ŏI�I�ɂ́A��˓��蕽�ϖ�꒬��(3,000��)���J�����܂����B

5) ������̔_�Ƃ̓���

�J��n�̔_�Ƃ̓����Ƃ��āA���a35�N�̒����̌��ʂ��W�āA�ȉ��̂悤�ɋL����Ă��܂��B

�E�E�E�E�ȏォ��A�J��n�����_�ƏW���ł������ƔF�ߓ���B

�̔��_�Y���͔��ށA��A�{�Y�e����ɂقڎO���������B

�L���̊����W���ł͗{�\����̔�d�������ΏƂ��Ȃ��B

�J��n�ł��������������́A�e�����_�Ƃɂ����ĉ���I�œƓ��A�����_�ƏW���Ƃَ͈��ł��������Ƃ������Ă���B

���F�̂�����̂Ƃ��āA�ȉ����������܂��B

�u�e�����s�j�ʎj�ҁ@�ߐ��E�ߑ�E����v���

6�j���ݍH��

�@�J��_���ł́A�e��̌��ݍH�����s���܂����B �r���H�y�ѓ��H�H���𒀎����{�����ق��A�v90�����̔��n�̐����̂��߂̔��n����H���i�ʏ́A������ƌĂԁj�� 2���ɕ����Ď��{���A���a39�N4���Ɋ��������܂����B�i�ʐ^-3�j

�ʐ^-3�@������H�����i�i���a34�N���j8�o���

�@�����̌��ݍH���̘J���ɂ́A�Z�����j�����킸�Q�����܂����B

7�j�J���U��Ԃ���

���a38�N1���A�J��_���̑S��65�����L���_�Ƌ����g���։����A���̌�A���a48�N3���ɊJ��_���͉��U���A 26�N�Ԃ̗��j�ɖ�����܂����B�i���W�u�͂Ȃ����v���a40�N���j

4. �s�s��

1�j�s�s���̗l�q

�I���̒����̐l���̐��ڂ��݂�ƁA���a45�N����55�N�̊Ԃ�4�{�ɋ}�����܂����i�}-5�j�B

�}-5�@������/�������n��̐l���̐���

2�j�s�s���̔w�i

�����A�����l�����́A�R�p�n�Ղ��J�����āA�܂�肩���ڒu�����_�ƒn�т�z���܂������A ����̗v�����d�Ȃ�A���a35�N���߂����������n�����ꋓ�ɐi�݂܂����B��ȗv���́A�ȉ��̂悤�Ȃ��̂ƍl�����܂��B3�j���݂̒������Ɏ���

�@�s�s���ɂ��l���̋}���ɑ��āA������̎�����́A����܂ŒP��ł��������̂𒀎��������܂����B ���a50�N�ɁA����܂ʼnL�������������Ɠ����ł������n��́A�����ύX�ɂ��A�L���������i�P�`5���ځj�ɂȂ�܂����B �����g�D�������悩�璩�����ɖ��̂��ς��܂����B�@�q�ǂ������̐l�����}���������߁A�s�͗˓쏬�w�Z�⒆�����w�Z�Ȃǂ�V�݂��Đ��k�̕��U��}��܂����B

�@�������ł́A�ߔN���l���͑Q�����Ă��܂��B��ˌ��Ă�A�p�[�g��}���V���������������܂����B �����ɂ́A�ߗׂ̉�Ђ̏]�ƈ��p�⌤�C�җp�̂��̂��݂��܂��B

�y�Q�l�����z

�@������������A����

�@�w�킪�܂��������F�J�x�i2017�j

�@�@�i�e�����s�}���ُ����j

�{�y�[�W�̔w�i�F����������3D�摜

�i�摜© 2018Google