| ��S����u�� (�����Q�W�N�P�O���P�V���j |

�����R���Ɛԍ�n��

�i���n������������ ��j���c ���I

���{�y�[�W�́A���u���y�т��̎������Q�l�ɓ��ҏW���ɂč쐬�������̂ł��B

���ʐ^�̓N���b�N�Ŋg��\������܂�

�T�D�����R�͐ΊD��̎R

�@�����R�͊���_�s�̐ԍ⒬�ɂ�����{�L���̐ΊD��̎R�ŁA �����ɂ́u���ȂԂ�܁v�Ɠǂ݂܂����A�u���傤����v�Ƃ��������悭�m���Ă��܂��B�@�ΊD�͉�X�̐����ɂ��[���ւ���Ă��āA�S�|��H�i�Ȃǂɂ��g���Ă��邱�Ƃ͗]��m���Ă��܂���B �܂��A�������R�����Ƃ������{�ɂ����āA�S�Ă������ŋ������Ă��鐔���Ȃ������ł�����܂��B

�@�����R�ł͍]�ˎ�����ǎ��ȐΊD���̌@����Ă��āA�����A�����邽�߂ɑ吳8�N�i1919�j�ɓ��C���{���̎x���Ƃ���

���Z�ԍ�����A���a3�N�i1928�j�ɐ��Z�S���s�����E���ѐ����~����܂����B�i���݁A���ѐ��͔p���j

1�j�ΊD�̐��Y

�@�ΊD��́A��ɕ���i�Y�_�J���V�E���ECaCO3�j�Ƃ����z������o���Ă����ŁA ������z�Ǝ����Ƃ��Ď�舵���ꍇ�Ɂu�ΊD�v�ƌĂт܂�*1)�B�@�S����200�ȏ゠��z�R���琶�Y�����ΊD�́A�N�Ԗ�1��4�疜�g��*2)�ɂȂ�܂��B

�}-1 ���{�̐ΊD�z�����z�}�i�ΊD�z�Ƌ�����Q�Ɓj

*1)�ΊD��A�ΊD�A�嗝��

�ΊD��ƐΊD�͓������̂ŁA�w��I�ȗ���ƍz�ƓI�ȗ���ŌĂѕ��قȂ邾���ł��B�܂��A�ΊD�₪�n���̔M�ɂ���ĔM�ϐ����Č������������̂��嗝�Ȃ̂ł����A�ΊD��ǖʂ̌��ނƂ��Ďg�p���� �ꍇ���嗝�ƌĂԂ��Ƃ�����悤�ł��B

*2)���Y�ʂ̐���

1.4���g���́u�ΊD�z�Ƌ�������v��2016�N�̎����ɂ����̂ł��B���Y�ʂ�90�N���2���g�����s�[�N�Ɍ����X���̂悤�ł����A

2011�N��1.3���g�����珙�X�ɉ��Ă��Ă���悤�ł��B

�܂������G�l���M�[���̎����ɂ��A�s�[�N����1991�N�̍z�R����325�Ƃ���܂��B

2�j�ΊD�̌`��

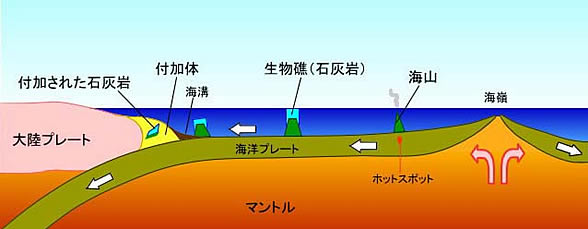

�@�L�E���A�ΊD���A�t�Y���i�A�E�~�����A�T���S�A�L�Ȃǂ̒Y�_���̍��i��k�傷�鐶���ɂ���� �L�@�I�ɒ��a�Œ肳���i������*3)�j���A�܂��͊C�����璼�ږ��@���w�I�ɒ��a���Č`������܂��B�@�嗤�̐Ȃǂő͐ς����ł������̂́A���n����̉e���ŕs�������܂݈Ղ��̂ł����A ���{�̏ꍇ�́A�C��̃}�O�}�̕��o�łł����C�R*4)�ɌŒ����������ʂ������m�v���[�g*5)�ɉ^��A ���{�ɐ��荞�ނƂ��ɕt�����Ăł����n���́i�t���́j�ł��邽�߂ɁA���x�̍����i���i�ʂ́j�ΊD�₪�̌@�����̂ł��B

�}-2 �ΊD��̌`���ߒ��̖͎��}�i�o�T�F�ΊD�z�Ƌ���j

�}-3 �T���S�ʂ̐i��

�f��-1 ���{�a��

*3) ������

��\�I�Ȃ��̂��T���S�ʂł��B���݂̃T���S�ʂł͍ő�łU���^��N�Ƃ����͐ϑ��x���L�^����Ă��邻���ł����A��ʂɂ�0.5����1.5���^��N�Ƃ����Ă��܂��B

���������T���S�ʂƂ��̓��C�i���O�[���j�Ƃ��D��Ȃ��������i�F���A��N�P�ʂ̒n���̗��j���炷��A�ق�̈�R�}�Ȃ̂����m��܂���B

*4) �C�R

�C���̎R�̂��ƂŁA���̒��オ�C�ʏ�ɏo�Ă��Ȃ����߁A���ƂȂ��Ă��Ȃ��n�`�B*5) �����m�v���[�g

�C��Ƃ́A�C��ΎR�̘A�Ȃ�ő�������6��km�ɂ��y�т܂��B���̉ΎR���琁���o�����n�₪�C���ŗ₦�Čł܂����������\�L�����[�g����

��Ղ��C�m�v���[�g�Ȃ̂ł��B�����m�v���[�g�̏ꍇ�A�y�����́u�������m�C��v����}��1��6�疜�N�����ē��{�ɓ��B���Ă���Ƃ����܂��B�@�E�̉f���i�f��-1�j�́A���������C�m�v���[�g�̐��藧��������{�̒a���܂ł���₷��30�����ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B

3) �ΊD�̗p�r

�}-4 �ΊD�Ηp�r�ʍ\����

�i�ΊD�z�Ƌ�������쐬�j

�@�ΊD�̎�v�ȗp�r�́A��ɃZ�����g������R���N���[�g�p�E���H�p���ނŁA�S�̖̂�R���̂Q���߂Ă��܂��B

�}-2 �̐ΊD�͐��ΊD�Ə��ΊD�̑��̂ł��B

���ΊD�͐ΊD���Đ��F�ŏĐ��������̂ŁA�听���͎_���J���V�E���iCaO�j�ŁA

�X�ɂ���𐅂Ŕ�����������A�����������ďo�������F���������ΊD�ŁA�听���͐��_���J���V�E���iCa(OH)2�j�ł��B

���������ΊD�́A�S�|�A���w�H�ƁA�_�ƁA�H�i�����A���z�y����Q�h�~�Ȃǂ̗l�X�ȕ���ɍL���g���Ă��܂��B

�����āA���̏o�חʂł͊����ł�������߂Ă��܂�*6)�B

���S�|

�}-5 ���S�̗���T���}

�@�ꌩ���S�Ƃ͊W���Ȃ��悤�Ɏv����ΊD�́A���S�v���Z�X�ɂ����ĕK�v�s���ȕ������Ȃ̂ł��B

�S���Ҍ�����ۂɂ́A�S�z�Ɋ܂܂��V���J��A���~�i�Ȃǂ̓S�ȊO�̐�������菜���K�v������܂��B

�ΊD��������Ƃ����̐����Ɨn�Z���Z�_�������邽�߁A�S�ƕ����E������₷���Ȃ�̂ł��B

�@���F�ł́A�ΊD�őL�S�Ƃ���ȊO�̐����i���F�X���O�j�Ƃɕ������A���̓]�F��d�C�F�ł́A���̑L�S�ɐ��ΊD�������� �|�Ƃ���ȊO�̕s�����i���|�X���O�j�ɕ������܂��B ���������ߒ��Ŕr�o���ꂽ�X���O�́A�ď��������ăZ�����g�⍜�ނȂǂɍė��p����܂��B

�@���F�ł́A�ΊD�őL�S�Ƃ���ȊO�̐����i���F�X���O�j�Ƃɕ������A���̓]�F��d�C�F�ł́A���̑L�S�ɐ��ΊD�������� �|�Ƃ���ȊO�̕s�����i���|�X���O�j�ɕ������܂��B ���������ߒ��Ŕr�o���ꂽ�X���O�́A�ď��������ăZ�����g�⍜�ނȂǂɍė��p����܂��B

���H�i�֘A

�@

�ΊD���琻�������Y�_�J���V�E���̔��������u�^���J���v�ƌĂт܂����A

�ΊD�͐l�̂Ɉ��S�ŁA�J���V�E�������̂��̂��h�{�f�ł��邱�Ƃ���A�ȉ��̂悤�Ȃ��܂��܂ȐH�i�̉��H�A�Y���p�Ɏg�p����Ă��܂��B

�@�y�^���J���z

�@�y���ΊD�z

���̑��A�ΊD�����������_�J���V�E���ł͓����̋Ìō܂Ƃ��Ďg���Ă��܂��B

�@�y�^���J���z

| �H�i | ���ʁi�ړI�j |

|---|---|

| �p�� | �C�[�X�g�ۂ��悭�����ł���PH�ɂȂ�悤�ɒ��߂��� |

| �N���b�J�[ | �ቷ�Ŕ��y�𑬂߁A���i�̍����������� |

| �߂�ށE�X�p�Q�e�B | ���������̍y�f�̊�����}���A���i�̕ϐF�A�ώ���h�~���� |

| �ĉ� | �Ăނ�����A�F�𔒂��A���`���Ղ����� |

| ���߉َq�E��i�� | ���ߖʂ��������d�グ�� |

| �`���R���[�g | �����̕�����}���� |

| ���X | �������̍y�f�͂����߂� |

| �Е� | �_���𒆘a���� |

| ���萻�i | ���������A�F�𔒂����� |

| �H�i | ���ʁi�ړI�j |

|---|---|

| ���� | ���Ƃ����т�[����i��ꂽ�e���`�̒��̕s�������������� |

| ����ɂႭ | ����ɂႭ�n�t���Ìł����� |

|

|

|

|

�ʐ^-2 �̌@���� |

�ʐ^-3 �x���`�^�؉H |

�ʐ^-4 �ΊD�� |

�ʐ^-5 �J���X�g�n�` |

�����̑��̍H�Ɛ��i

�@�H�i�ȊO�ɂ��l�X�ȍH�Ɛ��i�Ɏg�p����Ă��܂��B| �H�Ɛ��i | ���ʁi�ړI�j |

|---|---|

| �S�� | ���ʏ[�U�܁A��⋭���[�U�܁i�d���j�A�⋭�[�U�܁i�y���j�A���H���̌��� |

| �v���X�`�b�N | ���H���A�⋭���A�o�ϐ��A���d���A�≏���A�K�X�o���A���i�C�����j |

| �V�[�����O�� | ���ʍ܁A�S�x�A���������̌���A�ڒn�`��̕ێ��A�j�f�h�~ |

| �h�� | ����ێ��A�S�x�����A���F�x����A�o�ϐ��i�d���j |

| ����p�C���L | ������(���F�痿�̔��F��j�Q���Ȃ�)�A���A�������̒��� |

| ����*7) | �ۑ����A�s�����x�A���F�x�A�C���L���A�����x�A�M�L�����Ȃǂ̉��P |

| �Ɏq | ��������ϋv���̉��P |

| �A�X�t�@���g | �������̔S�x�����߁A���ނ̊Ԍ����[�Ă铭��������B |

| ���� | �J���V�E���s���h�~�i�{�j�A�����̕��呣�i�i���j |

| �엿 | �y��_�x�ipH�j�̋�����۔�� |

�@���̂悤�ɐΊD�́A���B�̒m��Ȃ��l�X�ȕ���Ŋ��p����Ă��܂��B�����č��A���҂���Ă��镪��̈�Ɋ�������܂��B

�Ζ��A�ΒY�̔R�Ď��ɔ�������_�����̒��a�E���Q����A���C���t���G���U�̗\�h�A�����E���ł�A

����ɍŋ߂ł́A�ΊD�𗘗p���ăA�X�x�X�g�̏������s�����@�̋Z�p�I�Ȋm�����i�߂��Ă��܂��B

�@��������������Z�p�ɂ���āA���L���A��葽���̎Y�ƂɊ��p����Ă������Ƃ́A �����Ŏ����ł���z�������ł��邾���ɁA�傢�Ɋ��҂��������̂ł��B

�@��������������Z�p�ɂ���āA���L���A��葽���̎Y�ƂɊ��p����Ă������Ƃ́A �����Ŏ����ł���z�������ł��邾���ɁA�傢�Ɋ��҂��������̂ł��B

*6) ���ΊD�A���ΊD�̓s���{���ʏo�חʂ̃V�F�A�i2006�N�j

���ΊD�F�@���R���i13.3%�j�A�A���i11.6%�j�A�B�R�����i7.8%�j���ΊD�F�@���i18.5%�j�A�A�Ȗ،��i10.9%�j�A�B�R�����i7.4%�j

�i�o�T�F�o�ώY�Əȁu�H�Ɠ��v�v�j

*7) �h�H��

���������������Ɂu�痿�v�Ɓu�o�C���_�[(�ڒ���)�v�𐅂ɕ��U�������n�t�i�h�H�t)��h�z���A���������č�鎆���u�h�H���v�ƌ����܂��B

���̓h�H�ʂ��������ɁA�A�[�g���A�R�[�g���iA2�R�[�g�j�A�y�ʃR�[�g���iA3�R�[�g�j���h�H���Ƌ敪���Ă��܂��B

���݂ɁA�h�H���Ă��Ȃ��p���ɂ́A�㎿���A�������A�X���Ȃǂ�����܂��B

�U�D�����R�̉���

�@��_��̐Ί_�ɂ��������邱�Ƃ��ł��܂��B�i�ʐ^-6abcd�j ���̉�����Ȃ��炨������̂��A�܂�������ʔ����𖡂키���Ƃ��ł��邩���m��܂���B�@��_��͖���9�N�i1500�j�ɋ{�쎁�ɂ���Č��Ă�ꂽ�Ƃ����Ă��܂��B ��O�͎l�w�̓V��⍯���E(�����Ƃ炷�݂₮��)�͍���Ɏw�肳��Ă��������ł����A ��ЂŏĎ����Ă��܂��A���݂̂���͏��a34�N(1959)�ɍČ����ꂽ���̂ł��B

|

|

|

|

|

�ʐ^-6a �t�Y���i |

�ʐ^-6b �V�J�}�C�A |

�ʐ^-6c �E�~���� |

�ʐ^-6d �x�����t�H�� |

1) �����R���ӂ̒n�w

�@���Z�ё͐ϊ�ނ̒��̋���ȐΊD��̂̂P�ł���ԍ�ΊD��́A�Ð���y�����I�ɒ�ܓx�n���̉ΎR���̏�ɂł���

�����ʎ��ӂ̊���\�킵�Ă���ƍl�����Ă��܂��i�}-2�j�B

�܂��A����11�N�i1878�j�Ƀh�C�c�̃M�����x���ɂ���Ă����炳�ꂽ���{�Y���̋L�ڂ���ꍆ�ł��������ƂȂǂ���

�u���{�̌Ð����w���˂̒n�v�ƌĂꂽ�肵�܂��B

|

�}-6 �����ӂ̒n�э\���敪

|

�@�ԍ�ΊD��͑S�̂Ƃ��Ă͐��X�̒P�\���ł��邪�A���������̉�����f�w�ɂ���k������5�̃u���b�N�ɕ�����Ă���B �X�ɂ��ꂼ��̃u���b�N���ɂ������̒f�w������A�n�w�̌J��Ԃ��⌇�@�����肳��邪�A�f�w�̕ψʂ�������Ȃ����߁A �n���}�i�}-7�j�ɂ͂����̈ꕔ�����\�����Ă��Ȃ��B

�i�Q�l����-1�����p�j

| �n������ | �n�w�� | �}�� |  | |||

| �V���� | ��l�I | ���V�� | ���ϑw |  | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| �X�V�� | �i�u�I�w |  | ||||

| ������ | �����I | �ѓ���� | - | |||

| �O��I �@�`�W�����I | �~�J�w |  | ||||

| �Ð��� | �y�����I | ��� | �ԍ�ΊD�� | �ŏ㕔�w |  | |

| �㕔�w |  | |||||

| �O�� | �����w |  | ||||

| �����w |  | |||||

�}-7 �����R�̒n���}�i�u�����R���Ό�����E1981�v�ɉ��M�j

2) �悭�m��ꂽ����

| �n���w | ��ȉ��� |

|---|---|

| �ŏ㕔�w | �t�Y���i�i�i���W�F���A�R�h�m�t�W�F���A���C�`�F���i�j �C�ȁA�R�m�h���g�A�R�P���V�A�E�j�A���^�L�ށA�O�t�� |

| �㕔�w | �t�Y���i�i���x�C�i�A�l�I�V�����Q���i�j �T���S�i���[�Q�m�t�B�����j ��^�L�ށA�L�`���A�O�t�� |

| �����w | �t�Y���i�i���x�C�i�A�l�I�V�����Q���i�j �T���S�i���[�Q�m�t�B�����j ��^�L�� |

| �����w | �t�Y���i�i�J���Z���i�A�V���[�h�h���I���i�A�p���t�Y���i�j �T���S�i���c�F���M�A�j �E�~�����A��� |

���Ԏ��͊ԈႢ�̎w�E���Ē��������ӏ��ł��i2017/7/11�j

���t�Y���i Fusulina

�@�t�Y���i�͒P�זE�̌��������ŗL�E���̈��ł��B�ΊD���̊k�������Ă������Ƃ���A�ΊD�⒆�Ɍ���鉻�Ƃ��Ă悭�m���Ă��܂��B

�Ð���̐�C�ő�ɉh���܂������A���悻2��4500���N�O�ɑ��̊C�m�����Ƌ��ɐ�ł��Ă��܂��B

�@�y�����I�̃t�Y���i�ɂ�鐶�w��*8)���ԍ�ΊD��̌�������Ƃ��Ĕ��W���Ƃ����o�܂������āA�ԍ�E�����R�� ���E�ɂ�����t�Y���i�����̃��b�J�I���݂ɂȂ��Ă���̂ł��B

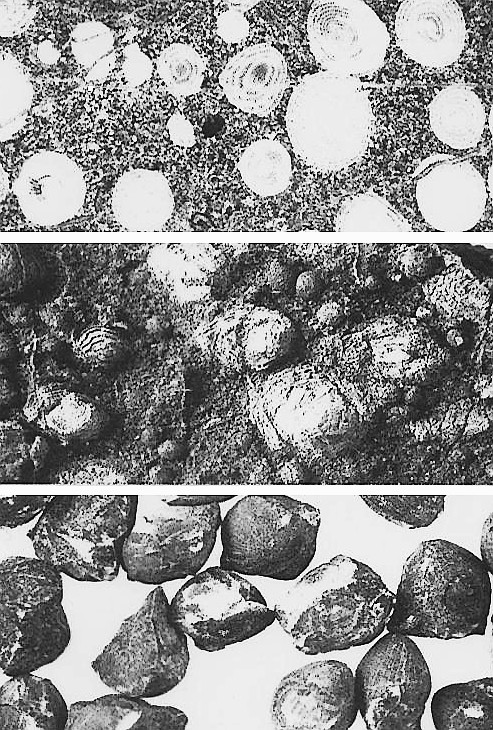

�E�̎ʐ^�i�ʐ^-10�j��

�@�@�@��j�@�����f�ʁ@���a8mm

�@�@�@���j�@�����ʁ@�@���a10mm

�@�@�@���j�@�����P�́@���a10mm

�@�y�����I�̃t�Y���i�ɂ�鐶�w��*8)���ԍ�ΊD��̌�������Ƃ��Ĕ��W���Ƃ����o�܂������āA�ԍ�E�����R�� ���E�ɂ�����t�Y���i�����̃��b�J�I���݂ɂȂ��Ă���̂ł��B

�E�̎ʐ^�i�ʐ^-10�j��

�@�@�@��j�@�����f�ʁ@���a8mm

�@�@�@���j�@�����ʁ@�@���a10mm

�@�@�@���j�@�����P�́@���a10mm

�}-9 �t�Y���i�̘A�������i���n��

�V�J�}�C�A Shikamaia

�@�V�J�}�C�A�͌Ð��㖖�ɐ�������1m������ȓL�ł��B

�@���a43�N�i1968�j�ɉ��l������w�̔�����F���m�ɂ���ċL�ڂ���A �w����

�@��N�i2016�j�̉ĂɁA�ŏ��ɔ������ꂽ�����R�̉����w�̐ΊD�₩��A�����̕����������o���A���̑S�̑�����������܂��� (������ 1.2 ���[�g���j�B

�@���@���a43�N�i1968�j�ɉ��l������w�̔�����F���m�ɂ���ċL�ڂ���A �w����

�hShikamaia akasakaensis�h

�́A ����搶�̉��t�ł��鎭�Ԏ��v���m�ƎY�n�̐ԍ�ɗR�����Ă��܂��B �����́A�܂��悭������Ȃ������ł����B ���̌�A�����Ⓦ�A�W�A�ő������Ŕ�������A����Ɍ��������悤�ɂȂ�A ���a58�N�i1983�j�ɃV�J�}�C�A�Ƃ��������������ɔF�m����܂����B�@��N�i2016�j�̉ĂɁA�ŏ��ɔ������ꂽ�����R�̉����w�̐ΊD�₩��A�����̕����������o���A���̑S�̑�����������܂��� (������ 1.2 ���[�g���j�B

�E�~���� Crinoid

�@�E�~�����́A�q�g�f��E�j�Ȃǂ����� �����̒��Ԃł��B

���� �ƌĂ��Ԃ̂悤�ȕ��ʂƌs�����邱�Ƃ���

�A���̂悤�Ȗ��O������ꂽ�̂ł��B

�@�ŌẪE�~�����̉��́A��T���N�O�̌Ð���I���h�r�X�I�̒n�w���猩�����Ă���A �Ð���̐�C�ő�ɉh�����悤�ł����A���݂̃E�~�����͐��[100m�ȏ�̐[���C�ɂ������z���Ă��܂���B ���̊C�m��������g����邽�߂ɁA��r�I���S�Ȑ[���C�ɓ������т����̂ƍl�����Ă���A �����̑c��`���ł��悭�ۑ����Ă��鐶���Ƃ��āu�����Ă��鉻�v�̂ЂƂɂ��������Ă���̂ł��B �@�c�����琬�����Đ��̂ɂȂ�܂ł̊Ԃ́A�C�̒������R�ɓ�������悤�ł��B �����Đ��̂ɂȂ��Ă��������ł��������悤�ł��B�ŋ߁A�[�C��������E�~�����̉f�������J����Ă��܂��B�i�f��-2�j ���̉f���̐^�ׂ͊m�F�ł��܂���ł������A������A�z�����E�~�����̃C���[�W�ɂ悭�����Ă��܂��B

�@�ŌẪE�~�����̉��́A��T���N�O�̌Ð���I���h�r�X�I�̒n�w���猩�����Ă���A �Ð���̐�C�ő�ɉh�����悤�ł����A���݂̃E�~�����͐��[100m�ȏ�̐[���C�ɂ������z���Ă��܂���B ���̊C�m��������g����邽�߂ɁA��r�I���S�Ȑ[���C�ɓ������т����̂ƍl�����Ă���A �����̑c��`���ł��悭�ۑ����Ă��鐶���Ƃ��āu�����Ă��鉻�v�̂ЂƂɂ��������Ă���̂ł��B �@�c�����琬�����Đ��̂ɂȂ�܂ł̊Ԃ́A�C�̒������R�ɓ�������悤�ł��B �����Đ��̂ɂȂ��Ă��������ł��������悤�ł��B�ŋ߁A�[�C��������E�~�����̉f�������J����Ă��܂��B�i�f��-2�j ���̉f���̐^�ׂ͊m�F�ł��܂���ł������A������A�z�����E�~�����̃C���[�W�ɂ悭�����Ă��܂��B

*8) ���w��

�n�������ʂ��ČJ��Ԃ��̂Ȃ������i���ɒ��ڂ��āA�n�w�̑Δ��n������̋敪���s�����Ƃw���w�Ƃ����B

�n�w�̑Δ��n������̋敪�ɂ��ẮA��̓������Ȃǂ̑�^���Γ�����p���čs���Ă������A

1960�N��ȍ~�A���V���L�E�������͂��߂Ƃ��镂�V��������p�������w���w��������ɂȂ�A�n�w�Δ�̐��x�����サ���B

�����āA����ɂ���ČÒn�������̕���\���オ���������łȂ��A�܂��l�X�Ȗ�肪���炩�ɂȂ�A

�n�j�����ɐV�������_����������ꂽ�B�@

�i�Đ����w���w���w�̕��@�Ɩ��_�x�֓��E�����A1985�j

�V�D�ԍ�n��

�@��ʂɂ́A�ԓy�̑����y��A���፷�̂����̑����n�`�Ȃǂ��R���Ƃ���Ă��܂��B�����̐ԍ�́A�����Q�����Ă��āA�Â��́u����v�ł������Ƃ������Ă��܂��B

�@�S���́u�ԍ�v�n������Ă݂܂����B

�y�@�z�͓S���̉w���ł��i

�n

�͒n���S�j�B�������Č���ƓS���̐ԍ�Ƃ����w���͏��Ȃ��A �u���Z�ԍ�v�̏ꍇ�Ȃǂ́A�ΊD���^�ԂƂ�������Ȏ���ŋH�ȃP�[�X�Ƃ����܂��B

- 042-0913�@�k�C�����َs�ԍ���

- 036-0537�@�X�����J�s�厚�ԍ�

- 039-3116�@�X����Ӓn���ԍ�

- 039-1561�@�X��

�O�� �S�܌˒� �ԍ� - 028-7554�@��茧�������s

�ԍ��c �@�y �ԍ�c �z - 989-3211�@�{�錧���s�t���ԍ��@�@

- 988-0075�@�{�錧�C����s�ԍ��@�i�X�֔ԍ��͂��邪�A���ۂ̍��̒n�}��ɂ͂Ȃ��j

- 985-0055�@�{�錧

���} �s�ԍ� - 013-0064�@�H�c������s�ԍ�

- 960-1465�@�������얓���ԍ�

- 969-1633�@�������ɒB�S

�K�� ���ԍ� - 963-7753�@�������c���S�O�t���ԍ�

- 963-8401�@������������S�L�쑺�ԍ�����

- 963-8407�@������������S�L�쑺�ԍ�����

- 963-8403�@������������S�L�쑺�ԍ�����@�@

- 309-1616�@��錧�}�Ԏs�ԍ�

- 327-0004�@�Ȗ،�����s�ԍ���

- 311-1241�@�Ȗ،��Ђ����Ȃ��s�ԍ�

- 378-0811�@�Q�n������s�ԍ���

- 377-0417�@�Q�n����ȌS���V���ԍ�

- 286-0017�@��t�����c�s�ԍ��@�@�@�@�@

- 107-0052�@�����s�`���ԍ��@�y

�n

�ԍ�A�n

�ԍ〈�� �z - 384-0011�@���쌧�����s�ԍ�

- 951-8025�@�V�����V���s�������ԍ���

- 945-0847�@�V��������s�ԍ���

- 939-1751�@�x�R��

��v �s�ԍ� - 910-3556�@���䌧����s�ԍ����@�@�@�@�@

- 915-0256�@���䌧�z�O�s�ԍ���

- 503-2213�@����_�s�ԍ����@�y ���Z�ԍ� �z

- 507-0057�@���������s�ԍ���

- 464-0094�@���m�����É��s�����ԍ���

- 441-0202�@���m���L��s�ԍ����@�y ���d�ԍ� �z

- 441-0204�@���m���L��s�ԍ���@�@�@�@�@

- 590-0144�@���{��s����ԍ���

- 657-0821�@���Ɍ��_�ˎs����ԍ���

- 678-0021�@���Ɍ������s�ԍ�

- 689-3111�@���挧�����S��R���ԍ�

- 703-8288�@���R�����R�s�����ԍ��{��

- 720-0843�@�L�������R�s�ԍ����ԍ��@�y ����ԍ� �z�@�@�@�@�@

- 819-0042�@�����������s�������ԍ��@�y

�n

�ԍ� �z - 802-0032�@�������k��B�s���q�k���ԍ�

- 820-0106�@�������ђˎs�ԍ�

- 838-0222�@���������q�S�}�O���ԍ�

- 844-0024�@���ꌧ�����Y�S�L�c���ԍ�

��

�y�Q�l�����z

- ���e���A���F�w�y�����I�ԍ�ΊD��̒n���Ð����w�I�������̂P�@�s���n��̍ŏ㕔�w�̑w���ƒn���\���x

- �͑��G���F�w�����_�C�������h��������x�Afocus the �Y�Ɠ���

- �q�Y��Y�A���{�m�V�F�w�ΊD�z�Ƃ̌���Ɖۑ�x�i2000/3�j�n���j���[�X547���@

- ����y�R���F�w�݂� �Ђ��n��99�I�x�i2011/7�j�V���Ё@

- �ΊD�z�Ƌ���

- ��_�s�������ƒc

��낵����A���̔���{�^���������ĉ������i�����݂��ł��܂��j

��낵����A���̔���{�^���������ĉ������i�����݂��ł��܂��j