五重塔の歴史と耐震性(立命館大学名誉教授/地盤工学) 早川 清

このページは、本講演の資料を元に、当編集部が独自に作成したものです。

尚、講演時の資料は

こちら からどうぞ

◆エピローグ/なぜ五重塔に興味を持ったのか?

- 日本の塔状建築物には、五重塔以外にも三重塔、二重塔(多宝塔と呼ばれています)があり、最も高い物には十三重塔も存在していました。

- 塔の階数は全てが奇数階ですが、これは中国の陰陽学(五行思想)に由来しています。

- 重塔は、どうして地震に強いのか?過去の被害事例では、室戸台風で倒壊した四天王寺の例がありますが、 ほとんどのものは部分的な被害に留まっています。

早川 清

1.仏塔の歴史

1.1 仏塔の意味

図-1 仏塔の変遷

初期仏教では、釈迦や聖者にゆかりの品、遺体 の一部(遺骨(舎利)、遺髪、歯など)などの遺品・遺物を土中に埋め、 盛り土をした上で日干し煉瓦で周りを囲う建造物として始められました。 釈迦が入滅した後に、10のストゥーパーが、「仏舎利塔」として各地に建てられました。

仏教はインドから中国へと伝わり、サンガラーマは

図-2 仏塔内部の変遷

塔は閣建築や風水の展望塔を意識した仏塔へと発展され、空洞には各層に仏像が安置されていました。 外見はずんぐりとした形で、構造も最下部の土壁の上に筋交い(ブレース)が入った積層構造でありました。

図-3 日本独自の発展(組上げ構法)

木塔は、聖徳太子に象徴される、法隆寺五重塔以降に国家的な事業に発展されました。 初期の頃に未発展だった組上工法は、平安時代後期になり工法の完成を見ました。 鎌倉時代以降になると、国家的事業から地方へも広がり、工期の短縮や様々な工法改良の試みがあり、江戸時代の頃になり櫓工法が完成されました。

1.2 五重塔の構造的特徴

図-4 法隆寺五重塔

出典:chounamoul(一部改変)

最上層の屋根の上に乗る金属製の部分、「

相輪の下の木造建築部分、「塔身」は、中国で付加された楼閣建築を起源とする部分であり、楼閣建築そのものではありません。 楼閣建築は人が内部に上がり眺望を楽しむものでありましたが、釈迦の墓標である塔にそのような用途はなくなりました。 外観は5層でも内部には木組みが密集しており、ほとんど人間が動き廻れる空間はありません。

塔の中心には、「心柱」と呼ばれる太く長い柱が1本通っており、相輪と釈迦の遺骨を納めた地中の「心楚(しんそ)」とを繋いでいます。 心柱は各層を構成する部材と全く切り離されており、塔を支えることには全く関与していません。 心柱の起源は、朝鮮半島で加わったものと考えられています。

【薬師寺東塔の解体修理】

写真-1 心柱の移動

この修理は明治期(1898~1900)以来 110年ぶりでして、奈良県教育委員会の主催で一般公開もされました。(2012.11)

葺き替える屋根瓦の数は約2万9千枚に及びます。 普段は最上重の上にそびえる 12mの相輪各部を間近で見ることができました。

1300年の歴史で初めて、人力で水平に約 10mの移動された。

竜車:高貴な者の乗り物。

写真-2 宝珠と竜車

五智如来:大日如来、阿弥陀如来、宝如来、不空成就如来、阿門如来

四菩薩:弥勒菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、観自在菩薩

|

|  |

写真-3 水煙 | 写真-4 九輪 | 写真-5 受花 |

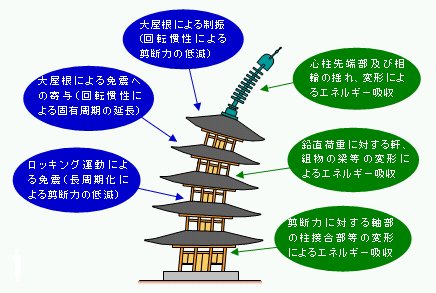

2.五重塔は、どうして地震に強いのか?

2.1 五重塔の耐震性の秘密

1層では胴部(軸部)のせん断変形が、2層以上では曲げ変形が主体である。 曲げ変形は屋根部(軒・組物部)の鉛直方向の変形による。各層は下層の屋根部を回転ばねとしてロッキング運動をしています。 大屋根は軒が長く重量があるので、回転慣性が大きく、ロッキング運動の振動周期を長くします。 質点系モデルによる地震応答解析では、1層では並進(胴部の変形による)のみ、2層以上では並進(同)と 回転(屋根部の変形による)によるモデルで示されています。

図-5 せん断変形と曲げ変形

(出典:参考ウエブ-1)

- ①1層はせん断系

- ②2層以上は曲げ系

図-6 五重塔の振動挙動のまとめ(出典:参考ウエブ-1)

-

①

- ロッキング運動による免震によって柔構造となること。 ②

- 大屋根による制振によって水平方向のせん断力が低減されること。 ③

- 層の浮き上がりによって柱のほぞ抜けが防止されること。 ④

- 心柱によって過度の浮き上がりが抑止されること。 ⑤

- 以上の挙動により、倒壊、崩壊、転倒、落下が防がれる。

2.2 五重塔に関する研究の現況

図-7 倒壊に要する地動速度の比率

貫通型*2)、梁上型、懸垂型、心柱ナシの4パターンについて、各重(層)の挙動の違いを調べています。 右図(図-7)は、その実験結果の一つで、どこまで揺れに耐えられたかを表しています。 図中で貫通型がプロットされていないのは、振動機の限界まで倒壊しなかったということです。

- 防災科学技術研究所において、飛鳥時代の仕様に基づいた5分の1の縮小模型(高さ約6m)にて計測。

心柱が礎石から建つ場合、初重の天井上から建つ場合、四重小屋から建つ場合、 心柱相輪がない場合というように心柱形式を変えた4つのパターンについて行われ、 心柱の拘束効果が現れていたとしています。

- 観測の五重塔

・法華経寺(千葉)

・厳島神社(広島)

・妙成寺(石川)

| 社寺 | 建立年 | 総高 | 構法 | 心柱 | 固有周期 |

| 厳島神社 | 1407年 | 28.38 | 積重ね | 桁上式 | 1.15 |

| 妙成寺 | 1618年 | 34.18 | 長柱 | 礎石式 | 1.32 |

| 法華経寺 | 1622年 | 30.80 | 長柱 | 懸垂式 | 1.23 |

表-1 現存五重塔から得られた一次固有周期

写真-6 公開実験の様子(2006.4.14)

具体的には、五重塔の耐震性についての文献調査、解析的研究、実験の意義の確認、実験計画策定を行い、実験実施に向けての戦略を練る予定です。 五重塔の耐震性の説明は様々に行われていますし、振動測定や数値解析も行われています。 しかし、実際の五重塔で大地震動時の挙動を工学的に測定、観察した例はありません。 五重塔の耐震性を本当の意味で工学的に解明するための、最も確実な方法の一つが、実大の五重塔を振動台で揺らす振動台実験なのです。 これまでに2004年、2006年、2008年の3回、防災科学技術研究所と共同で5分の1模型振動実験及びシンポジウムを開催しました。

図-8 一次固有周期と総高との関係

地震および強風や人力加振により伝統構法五重塔の基本的な振動特性の把握,設計の妥当性の確認や解析手法の高度化を目的とする研究です。

人力加振実験や風観測によって得られた基本的な振動特性値(固有周期や減衰常数など)と

設計値とを比較検証して適正な結果が得られたとあります。

また、総高と比例関係にある固有周期も、既存の五重塔から得られている近似直線に近い位置に収まっています。

3.現代の建造物における制振技術

3.1 東京スカイツリーにおける制振技術

図-9 東京スカイツリー心柱制振概念図

(出典:参考文献-6)

タワー本体の強風と地震応答に対しては、中央コア内に設置した「心柱」の上部を「重り」として機能させ、 現代の制振技術である質量付加機構の応用を実現しています。 この「質量付加機構」とは、構造物本体の揺れとはタイミングがずれて揺れる「重り」を構造物に組み合わせることで、 構造物全体の揺れを小さくするという原理です。

また、高さ 500m以上のアンテナ設置部分である「ゲイン塔」の渦励振対策には「頂部TMD」を充てている。 この装置は、振り子を逆さまの状態にした「倒立振子型」と呼ばれるもので、タイミングをずらして揺れを低減させるシステムなのです。

◎

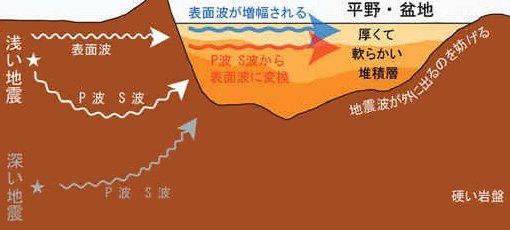

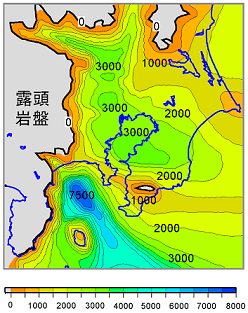

| 【長周期地震動問題】 公的機関の調査から、計画地直下の弾性地盤周期は約 8.0 秒程度と予想された。 一方、タワーの固有周期は 10 秒程度と長い周期になることが判明し、長周期地震動問題に取り組むこととなった。 (関東平野の周期は 6 ~8 秒) 図-10 長周期地震動の主成分である表面波が平野や盆地で発達するメカニズム

|

図-11 関東平野の堆積層(出典:TaisinNet) |

|

3.2 あべのハルカスにおける制振技術

① 心棒ダンパー(エネルギー吸収装置)

図-12 心棒ダンパーイメージ図

高層部には、世界最古の五重の塔で用いられている心柱と現代の科学技術である制振ダンパーを組み合わせた心棒ダンパーが設置されています。

地震時には心棒(懸垂型トラス)と周辺フレームとの間に設置されたダンパーにより建物の揺れを低減します。

② アウトリガー

建物の骨組みに"節"をつくって全体の変形を抑える効果があります。

③ ハイブリッドダンパー(エネルギー吸収装置)

図-13 油圧式ダンパーイメージ図

図-14 回転摩擦ダンパーイメージ図

低層部には地震のエネルギーを吸収し、建物の揺れを抑える制振ダンパーが2種類設置されています。

それらは建物の状況に合わせ、常に安定した制動力を発揮します。

一方は油圧式ダンパーで、揺れの速度に反応して制動力を発揮し、もう一方は摩擦ダンパーで、建物の変形量に反応して制動力を発揮します。

一方は油圧式ダンパーで、揺れの速度に反応して制動力を発揮し、もう一方は摩擦ダンパーで、建物の変形量に反応して制動力を発揮します。

④

図-15 ATMDイメージ図

最上部にあって、主に強風時の水平方向の揺れを抑えて居住性能を高めるためのシステム。

建物の揺れに同調して逆向きに振り子が動いて、揺れを低減させる仕組みです。 ただし、建物に同調させるだけの長い周期を得るには 9mほどの長さが必要となります。 そこで倒立振り子を組み合わせることで、設置可能な低さを得ることができたということです。

建物の揺れに同調して逆向きに振り子が動いて、揺れを低減させる仕組みです。 ただし、建物に同調させるだけの長い周期を得るには 9mほどの長さが必要となります。 そこで倒立振り子を組み合わせることで、設置可能な低さを得ることができたということです。

4.まとめ

- 約1400年前に考案された五重塔の制振技術が、現代の高層建築物にも活かされていることは、先人の洞察力のすごさを感じざるを得ません。

- 心柱を塔構造物に導入する技術は、仏塔の思想がインドから中国、朝鮮に伝わる過程で(特に朝鮮で)考案されたと思われますが、 明確には分かりません。

- 五重塔の耐震挙動は、現在の多くの研究によって解明されつつありますが、全体的な構造によるものか心柱によるものかが今後の課題です。

- 以上に述べたことから、五重塔の耐震挙動は動的設計の教科書とも言えます。

早川 清

【参考文献】

- 西岡常一・宮上茂隆・(イラストレーション穂積和夫):『日本人はどのように建造物をつくってきたか 1、法隆寺・世界最古の木造建築』(株)草思社、1980.10

- 上田篤編:『五重塔はなぜ倒れないか』新潮選書、1996

- 構造研究グループ・河合直人 :五重塔の振動特性に関する研究、平成18年度に終了した研究開発

- 佐藤 貢一・池間 典一・中村 敏治・梅津 匡一・森田 仁彦:『大規模伝統構法五重塔の地震および強風観測』大成建設技術センター報、第45号、2012

- (有)プラント地震防災アソシエイツ 稲葉 忠:『五重塔の耐震性の秘密』千葉県高圧ガス保安協会会報、通巻第66号、2011.8

- 小西厚夫・渡辺一成・中西規夫・江坂佳賢:『東京スカイツリーの耐震・耐風設計』日建設計

- (有)プラント地震防災アソシエイツ 稲葉 忠:五重塔は耐震設計の教科書

http://pedpa.co.jp/library/tower.html - ひとかかえの大きな木/層塔の歴史

http://chounamoul.exblog.jp/10064439 - 竹中工務店

http://www.takenaka.co.jp/

よろしければ、この拍手ボタンを押して下さい(書込みもできます)

よろしければ、この拍手ボタンを押して下さい(書込みもできます)