「がんどばぼち」と木遣音頭

~今に伝える伝統文化

(中山道鵜沼宿まちづくりの会会長) 安田 新作

このページは、本講演から、当編集部が独自に作成したものです。

◆がんどばぼち

|

がんどばぼちとは、小麦粉を練った生地で餡を包み、ほんのり甘い香りのする「サルトリイバラ」の葉を巻いて蒸した和菓子。

「がんどば」は、サルトリイバラの葉の俗称で、「ぼち」は、餅ではなく小麦粉で練ったもの云います。 かつては田植えの時期によく作られ、農作業の合間のおやつに食べられていましたが、 今では、ほとんど家庭では作られなくなってしまいました。 数年前の中山道鵜沼宿まちづくりの会の発足と共に、婦人部の皆さんがこの昔懐かしい味を再現し、 祭りやウォーキングなどのイベント限定で売られるようになりました。 | |||

|

「がんどば」ことサルトリイバラは、多くは赤松の山に生育します。春に地下茎から地面を這うように茎が伸びていきます。

その茎に猿が躓いて捕らえられるから「猿捕茨」と名付けられたかどうかは分かりませんが、茎には棘もあります。

生育する場所によっては樹木に寄りかかりながら茎を

伸ばしたり、時には3メートル程、そのまま上に伸びて低木のようになったりすることから「半低木」に分類されているようです。

5月頃に淡黄緑色の目立たない小さな花を多数つけ、やがて果実となり、秋から冬にかけて赤く熟します。

クリスマスの頃、花屋さんで見かける「サンキライ」は、このサルトリイバラの別名なのです。

昔、山に入った病人がこれを食べ、元気に回復して戻ってきたことから「山帰来」という名がついたとも云われています。

生薬としては根茎の方がよく知られています。 がんどばぼちで使用する葉は皮革質で硬いですが、稚葉は柔らかく、天ぷらにして食べられたりします。 |

【「がんどばぼち」の作り方】

| ||

サルトリイバラは地方名が400近くもあるという調査結果もあるそうです

/「樹げむ舎」

「ぼたもち」と「おはぎ」の違い

漢字で書くと分かるように、春が「牡丹餅」で秋が「御萩」なのです。では、餡の違いはというと、「こしあん」が「ぼたもち」で「つぶあん」が「おはぎ」なのです。

「おはぎ」は、秋に収穫されたばかりの小豆を使います。皮が軟らかいので「つぶあん」で頂けるのです。 春では小豆の皮がかたくなってしまっているので、皮を剥いて「こしあん」で頂くことになるため、 「ぼたもち」は「こしあん」になるという訳です。

【ぼたもち】 |

【おはぎ】 |

◆木遣音頭

『日本民俗事典』では、「文字通り木を遣る、つまり神木や土木建築の用材を運ぶ作業の唄から、

石搗 き・地固め・網起し・船卸し・鐘曳き・火消し道具曳きなど綱を曳く諸作業に及び、

転じて祭礼唄ともなる」と説明されています。

木遣音頭は、全国各地で、それぞれ独自の伝統を引き継いで唄われており、

日本火消しの江戸木遣りや伊勢神宮式年遷宮のお木曳、諏訪大社御柱祭の木遣りなどが有名です。

木遣音頭は、全国各地で、それぞれ独自の伝統を引き継いで唄われており、

日本火消しの江戸木遣りや伊勢神宮式年遷宮のお木曳、諏訪大社御柱祭の木遣りなどが有名です。

江戸木遣りでは「木遣りには、材木等の重量物を移動するときに唄われる木引き木遣りと、 土地を突き固めるいわゆる地形の際に唄われる木遣りの2種類があり、江戸木遣りは地形木遣りに属する」としています。 それからすれば、伊勢や諏訪は前者の木引き木遣りと言えでしょう。 江戸木遣りは、歌詞というより掛け声を独特の節回しで、聴かせるタイプで、主に祭り始めや祝い事で唄われます。 一方、御柱木遣りなどは、祭り全体の進行を担っており、よく通る高い声で周りを巻き込んで祭り全体を盛り上げます。 「ヨイサー」などの掛け声を聴衆に求めたりもします。

では、中山道鵜沼宿の木遣りはどちらなのかといえば、先の区分では木引き木遣りといえますが、

地元の祭りを主導するというよりは、祭りの中でのアトラクション的要素が高く、魅せて聴かせるタイプともいえます。

では、中山道鵜沼宿の木遣りはどちらなのかといえば、先の区分では木引き木遣りといえますが、

地元の祭りを主導するというよりは、祭りの中でのアトラクション的要素が高く、魅せて聴かせるタイプともいえます。

一般に木遣の歴史は、約1,000年前の鎌倉時代に遡ると言われていますが、広く日本各地で歌われるようになったのは江戸時代になってからといわれます。 唄は語り継がれていても、その歴史については余り分かってはいません。 しかし、鵜沼宿には調べ尽されていない資料も、 まだまだ残されており、今後の課題でもあります。

加藤清正は、逸話も多く、どちらかと言えば豪勇な武者のイメージがありますが、主君の秀吉は彼の実務者的能力を高く買っていたようです。 そのため、戦場では前線ではなく、後方支援にあたらせていたようです。 治水などの土木工事の実績もあり、人を上手く乗せて動かすことに長けていたとも言われています。

慶長15年(1610年)、徳川家康が全国の20の諸大名に名古屋城の石垣や掘割の工事を命じたとき、その担当区割りで 清正は、いの一番に、目立つ難工事の天守石垣工事を申し出ています。そして、僅か3か月で完成させています。 清正は、美しく着飾った小姓とともに大石の上に乗り、綱引きの人々をはやし立て、見物人に酒を振る舞ったと伝えられ、清正の石引きとして有名です。 清正が運んだという有名な「清正石」は、自らの区割り外に置かれていることから、これもかなり逸話っぽい。 いずれにしても、この工事で地方から多くの人々が集まり、そこで覚えた木遣り唄を地元に戻って広めた可能性は十分考えられます。

【諏訪の御柱祭り】(写真提供:konpapaさん)

江戸木遣りでは「木遣りには、材木等の重量物を移動するときに唄われる木引き木遣りと、 土地を突き固めるいわゆる地形の際に唄われる木遣りの2種類があり、江戸木遣りは地形木遣りに属する」としています。 それからすれば、伊勢や諏訪は前者の木引き木遣りと言えでしょう。 江戸木遣りは、歌詞というより掛け声を独特の節回しで、聴かせるタイプで、主に祭り始めや祝い事で唄われます。 一方、御柱木遣りなどは、祭り全体の進行を担っており、よく通る高い声で周りを巻き込んで祭り全体を盛り上げます。 「ヨイサー」などの掛け声を聴衆に求めたりもします。

【中山道鵜沼宿秋まつり】

一般に木遣の歴史は、約1,000年前の鎌倉時代に遡ると言われていますが、広く日本各地で歌われるようになったのは江戸時代になってからといわれます。 唄は語り継がれていても、その歴史については余り分かってはいません。 しかし、鵜沼宿には調べ尽されていない資料も、 まだまだ残されており、今後の課題でもあります。

愛知、岐阜で、比較的歌詞が似ている木遣りでは、生立ちについて次のように言われています。

- 名古屋の平針地区

慶長15年(1610)名古屋城築城の際の築城木遣り音頭を伝承したものといわれています。 築城資材の石材や木材の運搬等この工事の間、当時人夫としてかり出された平針始め名古屋周辺の農民達が、 他国から来た人夫の木遣りを覚えたのが始まりといわれます。 - 愛知の稲沢地区

加藤清正が名古屋城を構築した際に唱えた音頭を、近藤甚七が習い覚えたものを伝授し広めたものといわれる。 - 中津川の付知地区

徳川家康が全国の諸大名に命じ名古屋城を築いたとき、加藤清正がこの築城に加わり難工事をなしとげました。。 この工事のとき石曳きに唄われた音頭が付知村に伝わり、伊勢神宮の御神木を送り出すときに唄われるようになり、今日に引き継がれてきました。

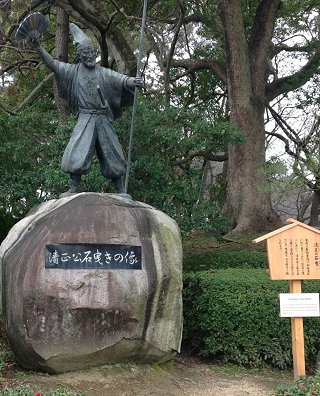

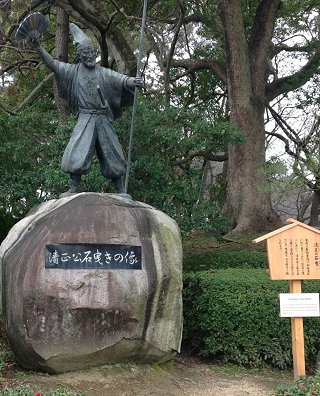

【加藤清正の石引きの像】(名古屋城)

加藤清正は、逸話も多く、どちらかと言えば豪勇な武者のイメージがありますが、主君の秀吉は彼の実務者的能力を高く買っていたようです。 そのため、戦場では前線ではなく、後方支援にあたらせていたようです。 治水などの土木工事の実績もあり、人を上手く乗せて動かすことに長けていたとも言われています。

慶長15年(1610年)、徳川家康が全国の20の諸大名に名古屋城の石垣や掘割の工事を命じたとき、その担当区割りで 清正は、いの一番に、目立つ難工事の天守石垣工事を申し出ています。そして、僅か3か月で完成させています。 清正は、美しく着飾った小姓とともに大石の上に乗り、綱引きの人々をはやし立て、見物人に酒を振る舞ったと伝えられ、清正の石引きとして有名です。 清正が運んだという有名な「清正石」は、自らの区割り外に置かれていることから、これもかなり逸話っぽい。 いずれにしても、この工事で地方から多くの人々が集まり、そこで覚えた木遣り唄を地元に戻って広めた可能性は十分考えられます。

◆木遣り唄の歌詞

赤字:受け(担ぎ手)、黒字:各編共通

『追掛け祝い唄』

<鵜沼宿編>

ヤンエイ追掛囃が<イエ>強ければ オンヤレー

まず今日の、お祝いに

めでたいことで<イエ>囃そうなら オンヤレー

美濃の国の中山道

鵜沼の宿の<イエ>町屋館 オンヤレー

脇本陣を再現し

昔の面影を醸し出す オンヤレー

喜び歌う西町の

氏子連の<<イエ>祝い唄 オンヤレー

二の宮神社の御前を

木遣りの音頭で<イエ>練り歩く オンヤレー

追掛中の綱 見事に好く揃た

ヨーオーイ ヨーオ鵜沼の宿の<イエ>町屋館 オンヤレー

脇本陣を再現し

昔の面影を醸し出す オンヤレー

喜び歌う西町の

氏子連の<<イエ>祝い唄 オンヤレー

二の宮神社の御前を

木遣りの音頭で<イエ>練り歩く オンヤレー

エンヤー エンヤーの サーきづな

ヤーンエーエ ヤーンソーレー ハーリワイサーのオーエ

『土佐入事』⑴

ヒーエイエー イーエイエー

囃せ 声を掛けよ

家声を掛けて 若い衆 ヨイヨイ

在る事か 聞かしゃんせ ヨイヨイ

京都 伏見の

間に見ゆる あの塔は ヨイヨイ

誰が建てたか飛騨では

匠の守か 竹田の番匠か ヨイヨイ

一重 二重と 積み上げて ヨイヨイ

三重 四重 難なく五重と

積み上げて ヨイヨイ

末は楔 一丁で留められた

ヨイヨイ

ヨオ ヨーオーン ヨーヤネ

間に見ゆる あの塔は ヨイヨイ

誰が建てたか飛騨では

匠の守か 竹田の番匠か ヨイヨイ

一重 二重と 積み上げて ヨイヨイ

三重 四重 難なく五重と

積み上げて ヨイヨイ

末は

ヨーオン ヨーオン ヨーヤネ

『土佐入事』⑵

ヒーエイエー イーエイエー

囃せ 声を掛けよ

家声を掛けて 若い衆 ヨイヨイ

在る事か 聞かしゃんせ ヨイヨイ

木曾の三十六里の御山は

ヨイヨイ

檜 椹の御山で ヨイヨイ

長さ三十六間

末ロ三尺八寸を ヨイヨイ

大車にと打ち乗せて ヨイヨイ

木遣で采を振る時は ヨイヨイ

東西南北 諸共に ヨイヨイ

ヨオ ヨーオーン ヨーヤネ檜 椹の御山で ヨイヨイ

長さ三十六間

末ロ三尺八寸を ヨイヨイ

大車にと打ち乗せて ヨイヨイ

木遣で采を振る時は ヨイヨイ

東西南北 諸共に ヨイヨイ

ヨーオンヨーオンヨーヤネ

『早かけすか』

ヤーアーアーアレナーアーア

五葉はめでたの

なる程に これも盛者え~①

若松様よ②

枝も栄えて①

葉も茂る③

⑵咲いた桜に

⑶お前百まで

⑷見たか見て来たか

⑸私しゃ野に咲く

⑹松になりたゃ

⑺松に松虫

⑻わしとお前は

⑼しめてなるのは

⑽色は黒ても

⑾竹にスズメは

⑿いやよいやよと

⒀美濃の白山

⒁白山神社

⒂春は桜の

⒃夏は夕風

⒄秋は甍の

⒅冬は身を切る

⒆いつも変わらぬ

①

なぜ駒つなぐ②

駒が勇めば①

花が散る⑶お前百まで

①

わしゃ九十九まで②

共に白髪の①

生えるまで⑷見たか見て来たか

①

名古屋の城を②

金の鯱①

雨ざらし⑸私しゃ野に咲く

①

一重のつつじ②

八重に咲く木は①

さらにない⑹松になりたゃ

①

並木の松にを②

緒国大名①

下に見る⑺松に松虫

①

青田にいなご②

女郎にかむろは①

つきのもの⑻わしとお前は

①

お倉の米よ②

やがて世に出て①

ままとなる⑼しめてなるのは

①

太鼓や鼓②

なんぼしめても①

わしゃならぬ⑽色は黒ても

①

浅草のりは②

白いおまんまと①

だきねする⑾竹にスズメは

①

しなよく止まる②

留めて留まらぬ①

色のみら⑿いやよいやよと

①

畑のいもは②

かぷり振り振り①

子をふゃす⒀美濃の白山

①

屋敷を見れば②

はなの見事①

宿にする⒁白山神社

①

三国一よなえ②

木曽の大河を①

従える⒂春は桜の

①

斉北参道②

寺領を誇る①

大安寺⒃夏は夕風

①

ホタルの里は②

星とホタルで①

数競う⒄秋は甍の

①

高々そびえ②

白壁光る①

脇本陣⒅冬は身を切る

①

厳しき里に②

ご利益多し①

日之出不動⒆いつも変わらぬ

①

人情厚し②

また来ておくれ①

鵜沼宿- 【受け①②③】

- ①アーコリャコリャ ②ハーヨーオヤセー

- ③ヤーア ヨーオ ヨイサーヤ アーヤーアノセー エーエンヨーオ ヤーアヤセー

2番以降、共通部(黒字)省略

『笠くどき』

- 【受け①②③】

- ①コーラーショー ②ハーイーイイ ヤーァオイ

- ③ヤーヨーォオン,,ヨーォオン。ヨーオーンエーエー、ハーアヨーオン.ヨーオーンエーエ、イーハ、 リャーリャーハ.ハーァリャーリャーアーハー、ヨーオーオーオォイーイィイーイーイーィトネー

6~15番省略

よろしければ、この拍手ボタンを押して下さい(書込みもできます)

よろしければ、この拍手ボタンを押して下さい(書込みもできます)