各務原から展開する古代地名(濃尾・各務原地名文化研究会副会長)瀬川 照子

◆地名と人は移動する

【大和と筑紫の地名の比較(『卑弥呼と邪馬台国』安本美典著/1983より)】

[背景は『三十六歌仙額』

(狩野安信)より参照]

各務原の地名の一例に、鵜沼の旧地名宇留間があり、蘇原の加佐見神社周辺に金武姓がある。 沖縄県の旧名が宇留間であり、金武町、金武湾の地名が現存する。 福岡市に那加、須恵地区、金武地区、近くに

[三国時代の朝鮮半島]

左は韓国の教科書で一般的な範囲(375年頃)、右は日本の教科書で一般的な範囲(4〜5世紀半ば)。半島西南部の解釈には諸説がある。 伽耶は加羅(から)の現代韓国に於ける表記。(Wikipediaより)◆岐阜県の美濃地域の古代読み方の変遷

[饒速日の像(石切劔箭神社)]

ところで美濃名は三野王との関わりがあるのかどうか。 三野物部は

*【国造本紀】

日本古代の史書。《先代旧事本紀(せんだいくじほんぎ)》の一部編。巻十に当たる。 古訓では〈くにのみやつこのもとつふみ〉となるが,本書が平安時代の成立なので通常は音読。 畿内大倭から多ね(たね)までの大化前代の地方官豪族である国造(くにのみやつこ)名を掲げ,その系譜と任命設置時を示している。 後世の国造である律令国造の名や国司名も混入しているが,他に例のないまとまった国造関係史料なので,独自の価値を持ち古代史研究の史料となっている。

日本古代の史書。《先代旧事本紀(せんだいくじほんぎ)》の一部編。巻十に当たる。 古訓では〈くにのみやつこのもとつふみ〉となるが,本書が平安時代の成立なので通常は音読。 畿内大倭から多ね(たね)までの大化前代の地方官豪族である国造(くにのみやつこ)名を掲げ,その系譜と任命設置時を示している。 後世の国造である律令国造の名や国司名も混入しているが,他に例のないまとまった国造関係史料なので,独自の価値を持ち古代史研究の史料となっている。

(『世界大百科事典 第2版』より)

◆もう一つの各務原考 (各は「かか」と「かが」どちらが正しい古代読み?)

40年前にこの地に来た時は周りの人々はカガミガハラと発声していた。

カカとカガはどちらが発音し易いか。一般に人は濁音を嫌う傾向があり、文字では清音にして、読みでは濁音で発生する。

その反対もある。例えば天智天皇=てんじで引き、てんちと読む、承久の古戦場=じょうきゅうで引き、しょうきゅうと発声する人がいる。

各務勝吉雄と各務勝吉宗は広野河事件に名を残している。

ここではカガム氏とある。大宝2年には各務の“む”が“牟”で記載されている。 牟田・ムタは稲作に適した湿っぽい・ジュクジュクしたという意味がある。こういう所に蛇は多い。 辞典でカカを引くと各は出てこない。カカやカガには蛇の意味がある。蛇の呼名は驚くほど多く、今は死語になっているが羽場・ハバも蛇の意味があった。

蛇足だが羽場近郊で育った現在は50 歳半ばの女性の子供の頃の記憶に、蝮は病気の治療に、蛇は栄養素材として食したと言う。

ふりかけ状、あるいはご飯に炊き込みに。半信半疑であったが、那加のスーパー横の古物商店で釜の蓋の真ん中に穴を開けた物を見つけ、

店主に聞いたところ生きたまま火にかけると穴から首を出すと言う。彼女に聞いた通りだった。

珍しいので購入して資料館に寄贈しようと値を聞いたら蓋だけで6000 円もすると言う。引き取って貰えないと困るので止めた。

辞典でカカを引くと各は出てこない。カカやカガには蛇の意味がある。蛇の呼名は驚くほど多く、今は死語になっているが羽場・ハバも蛇の意味があった。

蛇足だが羽場近郊で育った現在は50 歳半ばの女性の子供の頃の記憶に、蝮は病気の治療に、蛇は栄養素材として食したと言う。

ふりかけ状、あるいはご飯に炊き込みに。半信半疑であったが、那加のスーパー横の古物商店で釜の蓋の真ん中に穴を開けた物を見つけ、

店主に聞いたところ生きたまま火にかけると穴から首を出すと言う。彼女に聞いた通りだった。

珍しいので購入して資料館に寄贈しようと値を聞いたら蓋だけで6000 円もすると言う。引き取って貰えないと困るので止めた。

各務原市図書館で各務原の草場で、蛇を捕獲し売 り歩く男の人を描いた子供向けの本も見つけた。 木曽川対岸の犬山の犬とカカやカガの蛇は超古代には、犬は人の話の解かるその知的な霊力と、 爬虫類唯一の瞬きをしない蛇の目は太陽と同一の扱いで、神として崇められていた。 近年まで苧ケ瀬地区には伝蛇神仰があったそうだ。 長やナーガは東南アジアの蛇神信仰からみで、水神・龍神・竜神であり、火神で金属神でもあるがなによりも土地神(地霊)でもある。 海人族の蛇や龍との関わりは有名である。文武天皇3年(699)藤原宮出土の木簡に表:三野国各美、裏:汚奴麻里五百木部加西とある。 伊(木山)の近くに真墨(田神社)と真名(越)地名と火明命、石凝姥、イシコリドメと鏡造りに深縁な名があり、各務原と云う地名の由来を感じさせる。 和銅6 年(713)に各牟から各務に改正された。

ここではカガム氏とある。大宝2年には各務の“む”が“牟”で記載されている。 牟田・ムタは稲作に適した湿っぽい・ジュクジュクしたという意味がある。こういう所に蛇は多い。

[古物商店で見つけた釜の蓋に蛇が首を出す穴]

各務原市図書館で各務原の草場で、蛇を捕獲し売 り歩く男の人を描いた子供向けの本も見つけた。 木曽川対岸の犬山の犬とカカやカガの蛇は超古代には、犬は人の話の解かるその知的な霊力と、 爬虫類唯一の瞬きをしない蛇の目は太陽と同一の扱いで、神として崇められていた。 近年まで苧ケ瀬地区には伝蛇神仰があったそうだ。 長やナーガは東南アジアの蛇神信仰からみで、水神・龍神・竜神であり、火神で金属神でもあるがなによりも土地神(地霊)でもある。 海人族の蛇や龍との関わりは有名である。文武天皇3年(699)藤原宮出土の木簡に表:三野国各美、裏:汚奴麻里五百木部加西とある。 伊(木山)の近くに真墨(田神社)と真名(越)地名と火明命、石凝姥、イシコリドメと鏡造りに深縁な名があり、各務原と云う地名の由来を感じさせる。 和銅6 年(713)に各牟から各務に改正された。

◆各務郡の諸郷のこと

|

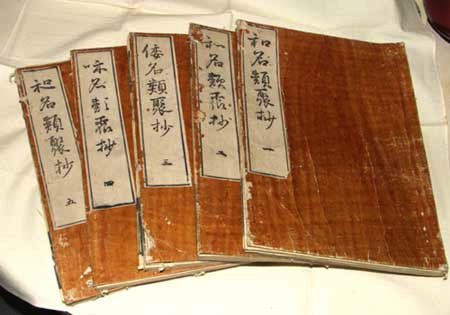

*【和名類聚抄】 平安時代中期に作られた辞書、万葉仮名で日本語に対応する名詞の読み表記。6〜8 巻(第2 冊)と9 巻(第3 冊)は地名について(美濃国は7 巻) |

[『和名類聚抄』(全5 冊20 巻本)] |

[村国男依(菊池容斎作)]*【式内社】

|

[村国真墨田神社(本楽祭より)] | |||

[落葉高木『榛の木』]

[鵜沼‖GoogleMap3Dより]

[『日本三代実録』貞観8年(886)7月9日条]

*【広野川事件】 古来、木曽川には地形上増水の洪水・氾濫による流路変更が多く、これもそれが引き金となった事件。

神護景雲3 年(769)に起きた洪水は葉栗・中島・海部の3郡、さらに国府と国分寺にも被害を及ぼした。

氾濫は前渡から岐南町・柳津辺りまで広範囲に起き、被害は尾西辺りまで広がった。

東大寺文書の研究によれば、貞観8 年(866)以前の広野河は美濃側に向いていた。

それを根拠に尾張側に有利な流路変更の許可を太政官から得て工事中、美濃国各務郡大領各務吉雄・厚見郡大領各務吉宗等が

兵700 人余を率いて河口を襲い死傷者を出した。この事件は多くの説があるが、海老沢和子氏の研究は注目したい。

[伝蘇我倉山田石川麻呂の墓(各務原市蘇原宮塚町)]

[伊波乃西神社(現岐阜市岩田西にある式内社)]

[御井神社(現各務原市三井町にある式内社)]

[旧東山道(各務原市鵜沼古市場)]

駅家郷は、大化に置くことを決め大宝で確立した。諸道30 里毎1 駅。馬6 疋基準。 各美評汚奴麻里内で現在の鵜沼南町・鵜沼古市場町を中心にした一帯の地区。 東山道の公的交通施設である各務(美)駅は流布本系・延喜兵部省式駅伝馬条に駅馬6疋配置とある。 鵜沼を汚奴麻・宇留間・売間などとも記し、中世の鵜沼の庄域であった。 鵜沼の初見は、藤原宮址出土木簡に文武天皇3 年(699)に「表:己亥年9 月三野国各□□」「裏:汚奴麻里五百木部加西□□」。 後に一条兼良の「藤川の記」や源茂之の「後拾遺集」に宇留間市とある。木曽川河岸地点として栄えたところといえる。 神護景雲3年(769)9 月8 日条・鵜沼川で大洪水があった。承久3 年(1221)6 月「鵜沼渡」「池瀬=伊木ケ瀬のこと」「板橋=現小伊木」とある。 この宇留間市は現在の鵜沼古市場町(旧鵜沼村古市場)と比定されている。 このあたりは木曽川の影響を受けやすい地域である。

よろしければ、この拍手ボタンを押して下さい(書込みもできます)

よろしければ、この拍手ボタンを押して下さい(書込みもできます)